他是中国十大悍匪之一 9岁当老大 12岁逼父母离婚

相信很多人都看过由刘德华、王千源等人出演的《解救吾先生》,影片中刘德华饰演的香港电影明星吾先生,在走出酒吧后被冒充警察的张华等人绑架。

之后吾先生在郊区小院与绑匪度过了惊心动魄的20小时。

而大家有所不知的是,此事是根据明星吴若甫被绑架的真实事件改编,当初的绑匪便是中国近代十大悍匪之一的王立华。

父母对王立华的溺爱

王立华于1978出生在北京,因为他是家中独子,所以自幼便受到父母宠溺。

也因为父母的溺爱,让王立华养成了唯我独尊的性格。

但上了小学后,一切就变了。

不那么出色的王立华并无法让同学们顺从他,当初众星捧月的感觉,他也找不到了。

为了让同学们追随自己,从不缺零花钱的王立华便打算用钱来贿赂同学。

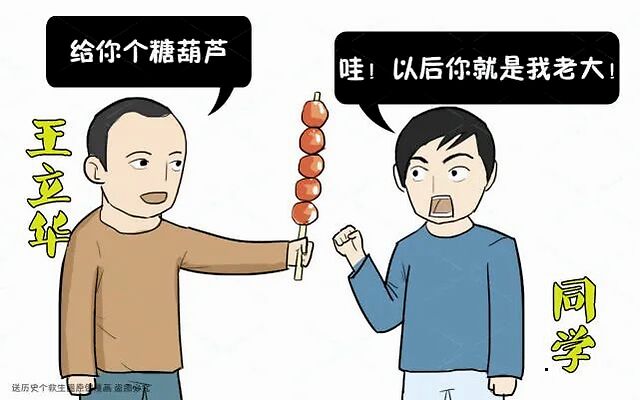

王立华插图

有一天下课后,王立华买了一根糖葫芦送给了他的同学。

这位同学欢呼雀跃,从此像个小跟班似的围着王立华转。

用几毛钱便能收买人心,王立华似乎找到了树立权威的办法。

很快,他便以同样的方式笼络了其他同学,再次享受到了前呼后拥的感觉。

而得到零食的同学,都称呼他为老大”,王立华的虚荣心得到了极大的满足。

当时他仅有9岁而已。

当小老大”的王立华

为了满足这些小弟”们的需求,王立华在将自己的零花钱和压岁钱挥霍一空后,便开始从家里偷钱。

他的父母以为家中遭了贼,便将钱放到了公司。

丧失经济来源的王立华,又将目标对准了老师。

结果在一次偷钱的过程中,王立华被老师当场抓获。

老师找来了他的父母,王立华被父亲暴揍一顿。

王立华插图

后来王立华经常因为偷钱被父亲责罚,这也导致他对父亲产生积怨。

12岁时,王立华再次因为偷钱被父亲打了一顿。

此次,王立华选择了离家出走。

母亲找到他时,他死活不肯回家,并恨恨地说:除非你和他离婚,否则我永远不回那个家。

”为了自己的宝贝儿子,王立华的母亲与他的父亲离了婚。

走上犯罪之路的王立华

父母离婚后,王立华家里的经济状况捉襟见肘,母亲那点微薄的工资根本不够王立华挥霍。

为了能有足够的钱,王立华开始在附近商店和邻居家行窃,并5次进了派出所。

因为年龄太小,所以派出所主要是以说服教育为主。

就这样,王立华在偷抢打闹中读完了小学。

小学毕业后,王立华因为声名狼藉而没有初中肯要,所以他的母亲将他送到了工读学校。

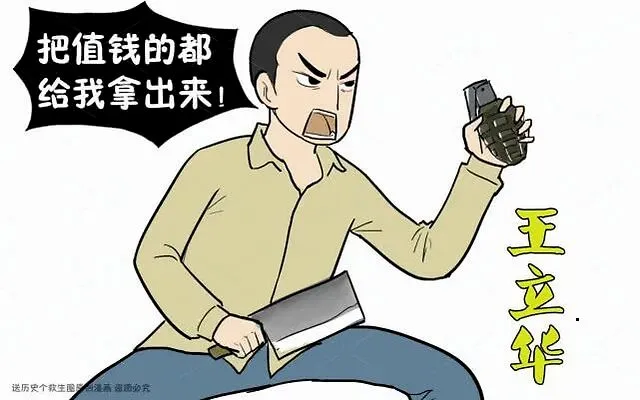

王立华插图

在工读学校,王立华贼性难改,并且学到了闻所未闻的犯罪手段,他也变得更加冷血。

1995年7月13日,17岁的王立华伙同其他人,手持菜刀和假手榴弹,闯入丰台区一个浙江商人处,抢走了手机等价值两万多元的物品。

后来他被警方逮捕,并被判处有期徒刑9年。

在监狱中,王立华并未痛改前非,而是打算出去干大事”。

而且为了干大事”,他还打算杀掉自己的母亲免除后顾之忧。

王立华被捕

但因为母亲为他付出太多,他最后还是没忍心下手。

之后,他又带着自己新招募的小弟四处搞枪,并绑架了亿万富翁的儿子王大亮。

他向王大亮的父亲勒索500万,结果在收到300万赎金后就通知手下撕票,杀死王大亮。

在钱花光后,他又带人绑架了演员吴若甫。

就在第二天,他和同伙被北京警方抓获。

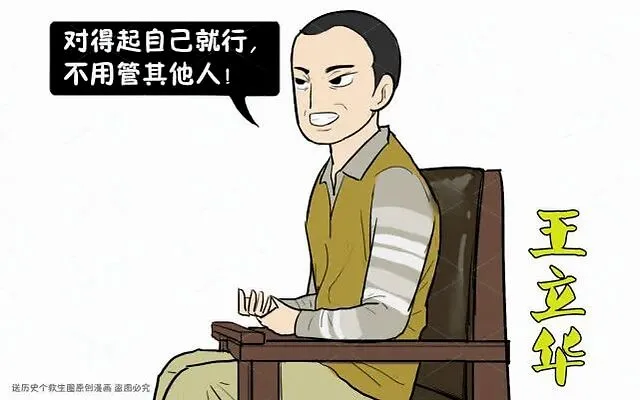

王立华插图

在法庭上,其他人都是战战兢兢等待法院的宣判,而王立华却满不在乎。

最终,王立华被法院判处了死刑。

当法官问他还有什么要说时,他说了一句:对得起自己就行,不用管其他人!”

死丘事件有什么特殊处使科学家将它列为,最难解的自然之谜

在这里,他们发掘出了足以又一次粉碎世人世界观的史前文明。

大风再一次呼啸起来,头上裹得格外严实的纱巾也难以幸免于难,在漫天的细沙里,一眨眼就不见了踪影。

没了纱巾遮掩,一行人只好小心摸索前进。

突然一声脆响传来,脚下不知踩到了什么,挪开一看,居然是一只脚骨,这人还未来得及说什么,一阵大风又席卷而过,天色突然清明起来,众人这才发现脚下竟全是骷髅,绵延数十米,数量十分骇人,四周隐约可以看见一些坍塌的石墙,残破不堪,已看不出原样了。

这便是被科学家称为世界最难解的自然之谜——“死丘事件”的最初发掘场景。

那么“死丘事件”为何世人称为世界上最难解决的自然之谜呢 ?这其中又有什么骇人的真相呢?这些问题至今也没有找到一个圆满的解释。

根据印度不多史书中的零星记载,“死丘事件”发生在古印度摩亨佐·达罗城,因“摩亨佐达罗”在印度语中即为“死丘”的意思,于是这次发现被称为“死丘事件”。

1922年,印度考古学家巴纳尔仁首次来到古印度摩亨佐·达罗城旧址(今巴基斯坦信德省拉尔卡纳县)。

刚到这里,巴纳尔仁就被眼前的景象惊呆了。

不停歇的大风已经将古城表面覆盖的黄沙吹得所剩无几了,隐约可以看见古城的大概轮廓。

从古城遗址上看,摩亨佐达罗非常繁荣,但是发现古城不是最令人震撼的,城中遍布的骷髅,才真的令人毛骨悚然。

这些骷髅并不是像殉葬或祭祀般摆得整整齐齐,与之正好相反,所有的骷髅都有着不一样的姿态。

有的在家中坐着休息,有的正在街上行走,有的正在与别人交谈,而灾难像是在某一天的一瞬间就席卷了整座古城,将这些生活姿态永远定格在了那个时刻,保存至今。

那么这座古城究竟发生了什么,让它一瞬间就突然灭绝了? 在几位印度考古学家的多次考察下,“死丘事件”被猜测发生在距今超过3600年的某一天,就在这天,这座古城的居民在同一时刻全部死去,古城也在顷刻之间化为废墟。

为了解开这个谜题,巴纳尔仁坚持进行深入考察。

随后的调查中巴纳尔仁发现这座古城遗址,并没有任何洪水侵袭的迹象,而且如果是洪水灾害,也不可能会导致导致古城居民死状如此诡异。

再三试验下,巴纳尔仁在古城废墟中发现了大量烧熔的黏土以及矿物碎片,他猜测这里曾经发生过一场超大规模的火灾,但还未得到证实就被推翻了。

因为研究者们惊奇地发现,摩亨佐达罗城里的骷髅骨骼中居然含有足以与广岛、长崎原子弹袭击死难者相当的辐射线含量,这令人十分惊讶。

除此之外,考古学家们还发现,摩亨佐·达罗古城被高温焚烧后的瓦砾场,看上去与原子弹爆炸后的广岛和长崎极其相似,甚至古城地面上还残留着遭受冲击波和核辐射的痕迹。

所以有学者猜测,难道古城是受原子弹轰炸而灭亡的吗? 但我们大家都知道,一直到第二次世界大战的末期,人类才发明和使用了第一颗原子弹,而远在距今3600多年前,怎么可能会有这么大杀伤力的武器呢? “死丘事件”再一次陷入难解深渊。

世界上越来越多的科学家被这座古城所吸引,除前文提到的两种猜想外,他们相继提出了急性传染病、黑色闪电、外族人大规模屠杀以及外星人飞船爆炸等几种说法。

但令人遗憾的是,这些猜测都没有确切的事实支撑,所以直到现在,“死丘事件”依旧是个未解之谜。

从1922年首次发现至今,科学家们一直没有间断挖掘和探索,希望有朝一日可以解开这个世界谜题。

笔者认为,“死丘事件”之所以被称为最难解的自然之谜,其中最重要的因素应该是,世界上如此多的科学家,锲而不舍的探索了近百年,花费了大量的时间以及物力,也并没有解开摩亨佐达罗古城一瞬间毁灭,城中4-5万居民同时刻死亡的骇人谜团。

再加上距事件发生已过去了将近4000年,时间上,给科学家们造成了巨大的困难。

但笔者相信,在科学家们的努力下,再难解的谜团也终究会被解开,这不就是我们人类,不停进取的动力? 我的微信公众号“袁史”,希望您能关注 参考资料:巴基斯坦 圣洁的清真之国 .西藏商报数字报刊 死丘事件:神秘力量降临古城,留下千古谜团——从前的灵异吧

庞贝,这座被埋藏千年的罗马古城还有多少未解之谜

近年来,一系列新的考古发现,更是掀起了新一波的庞贝热,如今,庞贝已成为热门的旅行地。

国人对庞贝的兴趣由来已久,朱自清在1932年的游记中便对庞贝(他称之为“滂卑”)有过详细描绘,近年来国内还多次举办过庞贝文物展。

不过,在英国剑桥大学著名古典学教授玛丽·比尔德的《庞贝:一座罗马城市的生与死》(下称《庞贝》)中译本问世前,还很少有哪本书能既通俗,又不失学术性地向中国读者全面介绍这座古城。

毛乌的《庞贝的生活与艺术》偏重考古,而安杰拉的《庞贝三日》偏重灾难场景再现,比尔德的《庞贝》无疑填补了这方面的空白。

撰文 | 王晨 《庞贝:一座罗马城市的生与死》 作者:(英)玛丽·比尔德 译者:熊宸 版本:后浪|民主与建设出版社 2019年10月 01 古城的来历与未解之谜 对大多数人而言,庞贝是一个既熟悉又陌生的地方。

从布尔维-利顿的小说到勃留洛夫的画作,庞贝出现在形形色色的文学和艺术作品中,但大多数人对它的了解,仅限于那是一座曾被掩埋的意大利古城。

为此,比尔德首先对庞贝的历史进行了系统梳理。

庞贝城的起源可以上溯至公元前6世纪,在罗马人到来前,埃特鲁里亚、希腊和萨莫奈人先后在此统治。

公元前4世纪,罗马人击败萨莫奈人,庞贝和坎帕尼亚的城邦纷纷加入罗马联盟,但仍然保持着相对独立的地位,由当地政府管辖,在外交和军事等方面则需要听从罗马的指令。

公元前91年,同盟战争爆发,庞贝也是参战的意大利盟邦之一。

战后,庞贝人获得了罗马公民权,但也成为罗马的殖民地,官方语言变成了拉丁语,并改用罗马的政治制度,开始每年选举双执法官。

公元79年,庞贝遭遇灭顶之灾,维苏威火山喷发形成的火山灰,掩埋了它与附近的赫库兰尼姆、奥普隆蒂斯和斯塔比亚等城市。

小普林尼的两封书信记录了这场灾难,他当年17岁,是火山爆发的见证者。

在随后的岁月里,除了掘宝人的偶尔光顾(一所大房屋的门上留下了“此屋已凿”的字样),庞贝被世人遗忘了上千年。

直到1592年,人们在挖掘运河时发现了带有古代壁画的墙壁,以及刻着“庞贝市议员”字样的石碑,这座城市才陆续被发掘。

从18世纪末开始,发掘进展大大加快,不断有新的重要建筑被发现,庞贝城的面貌开始逐渐展现在世人眼前。

今天,庞贝的城市布局已经相当清晰。

根据考古学家朱塞佩·菲奥雷利的描绘,城中的每栋建筑都有了独立的编码,即便有的还尚未被命名。

庞贝位于罗马以南240公里,在古代,普通旅行者从首都前往那里可能要花费三天,而信使骑快马可能只需一天。

它所在的那不勒斯湾,在罗马时代就是贵族精英的度假胜地,许多名人在那里拥有别墅,比如恺撒就曾带领大批侍从造访政治家西塞罗的宅邸。

通过贸易和罗马扩张带来的财富,庞贝成为一座繁荣的城市,建有圆形竞技场、两个剧场和四个浴场。

庞贝还发掘了大量精美的壁画和工艺品,不仅体现了城市的富庶,更是古罗马时期生活的重要见证。

不过,仍有许多看似基本的问题并未得到解答,比如,城中的人口到底有多少?为何在公元79年遭遇灭顶之灾时,城中的许多建筑处于毁损废弃的状态,比如,只有一家公共浴场是完全正常运行的?要知道,此时距离公元62年的那场大地震已经过去了将近二十年,理应有充足的时间完成修缮。

事实上,就连火山喷发的具体时间都存在争议。

就像比尔德所说,我们对庞贝的了解既比想象中要多,又比我们所自认为的要少。

俄国画家勃留洛夫的帆布油画《庞贝末日》(约1830—1833年),普希金评价此画堪称“俄罗斯画坛的初日”。

02 庞贝的政治生活和城市管理 书中,比尔徳详细考证了庞贝的城市起源,也对古城的日常生活、社会治理、街区功能、公共活动、文化习俗等做了全景式的考察。

在“街道生活”一章中,比尔徳向我们描绘了与平面地图截然不同的景象——阿波坦查大道,可能不像大多数人想象的那样是主要交通干道,在它与斯塔比亚大道的交会处,路面突降超过30厘米,任何车辆都无法通行。

比尔德认为,此处可能是从广场到剧场,或是从剧场到朱庇特神庙的宗教游行线路的一部分。

庞贝祭典的细节和日期已经无从考证,但这条线路的痕迹留了下来。

从斯塔比亚大道到萨诺门的坡度很陡,还设有许多路障,比尔徳推测,它们可能是为了阻挡冲向城市较低区域的水流,将其通过阿波坦查大道和萨诺门排放出去。

此外,城中的许多道路只容一辆车行驶,有学者提出,当时存在一套单向街道系统,可以保证车辆来往自如。

比尔德则提出异议,认为庞贝交通的系统化程度很高的说法十分可疑,因为某些地方明显自相矛盾。

但她也觉得,如果遵循约定俗成的路线行驶,可以更有效地避免交通堵塞。

庞贝的政治生活和城市管理方式,也被部分破解。

庞贝城中有超过2500幅选举海报,生动地捕捉了年度选举的氛围。

它们被涂抹在房屋外墙上,一层盖着一层,因为每到新一年的选举,选举海报就会将上一年的覆盖。

在同盟战争之后,罗马元素与原有的庞贝特色相互融合,不仅将罗马的洗浴文化引入庞贝,还对当地的政治生活和宗教信仰产生了深远影响。

在政治上,庞贝此前的说奥斯坎语的执政官,被经由公民选出的双执法官、营造官所取代,两者的任期均为一年。

选举海报表明了某个个人或团体对其候选人的支持,参加选举的公民可能按照不同区域来划分,分别上交其地区的选票。

能够赢得大多数地区支持的候选人,就是最后的胜利者。

有趣的是,从公元71年到79年,每年都只有两人竞选双执法官,即候选人数与职位数相同。

双执法官掌管法律事务,还可能要担任宗教职责,如进行肠卜,而营造官的职责与城中的建筑和道路网有关。

当选官员需要进行公共捐助,出资举办角斗或斗兽表演。

在财富、权力和影响力上,双执法官、营造官和市议员位于庞贝社会的最顶端。

他们共同组成了当地的统治阶层。

来自庞贝古城“贞洁恋人之家”面包房的绘画。

03 作为考古遗迹而永存 庞贝发生了人间悲剧,是一座死亡之城,城市的状态定格在被火山灰掩埋的瞬间。

不过,当地居民生活的方方面面也因此保留了下来,为今人了解古罗马文明提供了直观参照。

19世纪,发掘者在已经固化的火山灰中充入石膏,填满肉体和衣物分解后留下的空洞,将受难者最后的样子固定下来,令今天的游客动容。

同样触动人心的画面,还保留在大量壁画和涂鸦中,前者大多被藏入那不勒斯考古博物馆,留在原址的大多已经斑驳褪色,但游客仍然能想象到当年的华丽场面,而后者则是对平民和奴隶思想的生动反映。

庞贝的壁画包括静物、风景和神话等题材,有的主题反复出现,表明它们在当地人心目中的重要性。

例如,米孔和佩萝的故事出现在至少四幅画作和两个陶俑中。

老人米孔遭到囚禁,即将饿死,女儿佩萝用自己的乳汁救活了他。

在“弗隆托之家”的一个卧室里,画面还配上了一首诗,既表现女儿的羞怯和孝顺,又表达了父亲对女儿身体的尊重和虔敬。

事实上,这幅画描绘了不同家庭成员应有的美德,强调了家庭生活的重要性。

置身于这个房间,我们仿佛走进了罗马家庭生活的一个瞬间。

庞贝历史上的一个重要事件也被定格在壁画中,那就是公元59年发生在圆形剧场的骚乱:在一场角斗表演过程中,庞贝人与努科利亚人发生了流血冲突。

事件发生后,元老院下令十年内禁止庞贝举办角斗表演,此事因为塔西佗的记载而为后人所知。

画面上呈现的正是骚乱的高潮时刻,对圆形竞技场的刻画非常细致,从楼梯、遮阳棚到场外的货摊都清晰可见。

涂鸦研究在近年来日益受到重视,学者们不再将其视作某种鄙俗和不合语法的拉丁语,而是把它们看作日常文化和口语的重要元素。

从涂鸦的位置、形式、内容和材料,我们可以发现庞贝生活的诸多细节。

庞贝是当今世界上最著名的考古遗址之一,比尔徳在扎实的考据基础上,为我们还原了古城两千年前的日常生活画面,让人如临其境。

她推翻了此前的诸多假说,同时又构建了许多假说,她的所有场景描绘都从考古证据出发,体现了专业学者的严谨。

在没有定论的问题上,她都会采取不确定的口吻,或者用问题代替结论。

《庞贝》为我们呈现了古城的全景,既让我们对古罗马文明有了更多了解,也留下了诸多待解的谜题。

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。