河南铜山湖水怪是什么动物?事件真相 头大如牛,状如蛇首,眼冒绿光!

本文内容来自于网络,若与实际情况不相符或存在侵权行为,请联系删除。

本文仅在今日头条首发,请勿搬运。

位于河南省驻马店市泌阳县的铜山湖,曾以宋家场水库的名字存在于20世纪60年代。

这片水域,如今却被一些不可思议的事件所笼罩。

清朝道光年间,《泌阳县志》中记录了当地最早的水怪事件,然而,在当时的封建社会中,这些传闻并未引起广泛关注。

但是,20世纪80年代后,铜山湖水怪的目击事件频频发生,引起了人们的广泛兴趣和疑问。

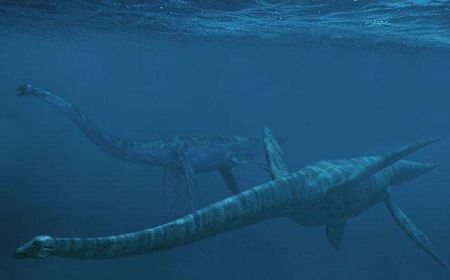

1985年,铜山湖水怪首次被目击,船员们对其外貌作出了描述,然而,他们的描述却找不到与之相符的自然生物。

这引发了关于水怪真实性的争议,有人认为它与传说中的“蛟龙”相似。

传说中,蛟龙有着蟒蛇的身躯、四条细长的足、牛头和蛇尾,全身覆盖着鳞片,头上还有犄角。

传说中,蛟龙渡劫后会化身为龙,实现飞升。

难道这只水怪就是一只正在水库中修行、等待飞升的蛟龙?或许,只是偶然被路过的人目击到了罢了。

然而,一次目击事件并不足以成为广为传颂的传说。

随后,多起目击事件相继发生,每次都有多人亲眼目睹水怪的出现,这让事情变得更加扑朔迷离。

没过多久,各大新闻媒体纷纷报道了铜山湖水怪的事情,包括《深圳特区报》、《郑州晚报》、《驻马店日报》、《东方今报》等10余家媒体。

一时间,水怪成为中国的“尼斯湖水怪”,引发了广泛热议。

水怪的目击事件不断涌现,令人惊讶的是,这些目击者的人数众多,他们的描述也各自相符。

2007年5月19日,三名游客在铜山湖附近游玩时,目击到湖中心一只黑背动物,高出水面1米,个头足有3米,相当于一层楼的高度,与电影中的“水怪”神似。

此事件引来专家前来实地考察,他们初步推测,铜山湖水怪的原型可能是扬子鳄。

他们认为,当时网络不发达,很多人对鳄鱼并不了解,导致将扬子鳄误认为水怪。

此外,水库在上世纪60年代修建时,引入了大量鱼苗,其中可能掺杂了扬子鳄的鱼苗。

由于水库中缺乏鳄鱼的天敌,扬子鳄得以生长得更大,从而被当地居民误认为水怪。

还有专家认为,水怪实际上是巨型鱼类。

铜山湖水域中有大量的大鱼和巨龟,丰富的食物资源使它们生长得肥硕,也让人们将它们误解为水怪。

无论水怪的真相如何,铜山湖的神秘事件都让人着迷。

这个充满谜团的故事或许永远无法揭示全部真相,但它已经成为了这个地区独特的传奇,继续吸引着喜好奇闻怪谈和民间传说的人们。

以上内容资料均来源于网络,本文作者无意针对,影射任何现实国家,政体,组织,种族,个人。

相关数据,理论考证于网络资料,以上内容并不代表本文作者赞同文章中的律法,规则,观点,行为以及对相关资料的真实性负责。

本文作者就以上或相关所产生的任何问题任何概不负责,亦不承担任何直接与间接的法律责任。

形意拳十二大形

以下是十二形拳的具体介绍: 龙形 - 特点:以龙的升天入海、变幻莫测为蓝本,锤炼身法的起落、手法的屈伸、步法的跳跃转换 。

- 技法:有“搜骨之法”“三折之势”,顺逆盘旋,起伏变换 。

虎形 - 特点:模仿虎的百兽之王威严神态,以及纵山跳涧、勇猛扑食的特长,动作刚猛 。

- 技法:“虎未扑食头早抱”,借后蹬腿、展腰之力前扑,爪到嘴也到,有胯打、尾扫之技 。

猴形 - 特点:体现猴子轻巧灵活、闪展腾挪等特点,动作敏捷 。

- 技法:有舒臂之力、跳涧纵山之技、攀叼之法,晃闪变法莫测之巧,练习时要求意动身随,手脚合一 。

马形 - 特点:根据马的掀蹄、跶蹄、奔槽、跃沟跳涧等形态创编,以胯为主催动步法,手脚合一 。

- 技法:有正马形、马卷蹄、马奔槽等练法,强调步大劲疾,两臂含里搂、前冲的疾蹄之劲 。

鼍形 - 特点:鼍即扬子鳄,动作模仿其在江河中戏水时的既灵活又稳定,岸上动则似闪电 。

- 技法:有翻江倒海之劲力,两手连环整身冲,注重腰功与两臂拨转 。

鸡形 - 特点:模仿斗鸡动作,体现抖翎振翅之威、鸡翅独立之能、公鸡争斗之勇 。

- 技法:如“金鸡食米”动作崩顶劲力骤猛,“金鸡抖翎”以腰身带动手臂高频率振动 。

鹞形 - 特点:模仿鹞子翻转、腾挪灵变的身法、步、手法,身形合一,刚健完整 。

- 技法:靠肩、腰、胯的突然转换带动步法发力,如“鹞子翻身”可用于实战应对对方直击 。

燕形 - 特点:模仿燕子钻天之能、跃身之法、回身之灵、飞翔之妙,动作要求快速敏捷,跨步远,落步轻 。

- 技法:练习时注重动作的轻灵合协,在一气贯串中纵得远、起得快、落得轻 。

蛇形 - 特点:模仿蛇之盘旋曲伸,曲折吞吐,伸缩往来巧妙,具有击首尾应等技能 。

- 技法:活动在腰,劲发于胯,强调柔中寓刚,动作柔韧、灵活,开合束展鲜明,周身节节贯通 。

鸟台 形 - 特点:类似一种传说中的飞禽 鸟台 鸟,靠两翅膀合劲打击猎物,下落时两掌有触物之形、捣物之力 。

- 技法:两臂左右回环后用两掌向前冲捣,强调力发尾闾,两臂与上体用劲完整,沿波浪形直进斜打 。

鹰形- 特点:鹰是凶猛飞禽,目敏锐,爪锋利,善捉拿之技 。

熊形- 特点:熊的胯力、臂力大,有竖顶之力、甩膀之劲、击洞之威 。

鹰熊合练- 特点:将鹰的捉拿之技与熊的竖项、甩膀之力结合 。

生肖龙的来历和讲究

等待一朝头角就, 撼摇霹雳震山河。

龙,作为我们中国人独特的一种文化凝聚和积淀,已扎根和深藏于我们每个人的潜意识里,人们的日常生活、生老病死几乎都有打上龙文化的烙印,另外龙文化的审美意识已渗透入了我国社会文化的各个领域、各个方面。

一般属龙的人性格慷慨大方,乐观积极,善于社交,人缘很好,待人热情,大多都是有强烈的好奇心,属于聪明才智型的。

今天我们就来聊一聊关于生肖龙的来历。

01生肖龙的来由 辰龙,十二生肖之一,地支的第五位,十二地支与十二生肖的形象化代表。

龙在我国传统的十二生肖中排第五,其与白虎、朱雀、玄武一起并称“四神兽”。

关于龙的传说和神话不胜枚举,在我国古代经典著作中几乎每一本书都有。

比如家喻户晓的《西游记》中的四海龙王,《桃花女龙》、《龙女拜观音》、《岑港白老龙》、《蛮龙归正》等等。

今天,笔者跟大家介绍《龙生九子》的传说。

我国古代的神话传说中,龙是掌管天地间所有水域和水族的神兽,它能够行云布雨、消灾降福,是具有祥瑞之兆的灵物。

相传,龙有九个孩子,它们的形态样貌、脾气秉性各不相同,因此民间也有“龙生九子各不同”的说法。

龙的长子是囚牛。

它是龙所有孩子中性情最温顺的,它不喜欢打打杀杀,唯独对音乐痴迷不已。

囚牛常常蹲在胡琴的琴头上欣赏音乐,因此很多琴的琴头上都雕刻着它的形象。

龙的第二个孩子叫睚眦。

它的性格跟囚牛正好相反,睚眦天生性格刚烈,喜杀好斗。

睚眦总是怒目而视,它的口中含着一把宝剑,看上去威风凛凛。

相传睚眦能够克杀一切邪恶,因此人们常将其雕刻在刀、剑等武器上。

龙的第三个儿子叫嘲风,它的样子更像是一只走兽。

嘲风性格活泼,喜欢登高远眺,我国古代建筑中殿角上的神兽就是嘲风。

蒲牢是龙的第四个儿子。

相传蒲牢居住在海边,虽然贵为龙子,但是它却偏偏害怕海里的鲸鱼,一旦鲸鱼出现,蒲牢就会吓得大吼大叫,喊声直冲云霄。

人们根据其“好鸣”的特点,把它铸为钟钮,把敲钟的木杵做成鲸鱼的样子,敲钟时,让鲸鱼撞击蒲牢,使之响入云霄。

龙的第五个儿子叫狻猊。

它长得像一只巨大的狮子,狻猊喜静不喜动,唯一的爱好就是吞云吐雾,因此人们就将其雕刻在了香炉上。

霸下是龙的第六子,它还有一个小名叫赑屃。

霸下长得像一只大乌龟,但是比乌龟多了一排牙齿,是长寿和吉祥的象征。

相传霸下力大无穷,喜欢负重,常背起三山五岳在水里兴风作浪。

大禹治水时曾收服了霸下,治水成功后,大禹就让霸下背起自己的功绩,所以之后我国的石碑多由它背起。

狴犴在龙的儿子中排名第七。

它的长相和老虎十分相似。

狴犴公正严明,能辨是非,刚正不阿,是正义的象征。

古代衙门的大堂门的两侧以及官员出巡时的肃静回避牌上都装饰着它的形象。

龙的第八个儿子名叫负屃。

它是和自己的父亲长得最像的,负屃喜好文学,又被称为文龙,因此常被雕刻在石碑的两侧。

螭吻是龙最小的儿子。

它在兄弟中排行老九。

螭吻的形象是龙头鱼身,它的嘴巴极大,喜欢吞东西,尤其是吞火,因此人们将其放在了屋檐上以趋避火灾。

02和龙有关的风俗 1、二月二,龙抬头 据说冬眠的龙,在这天抬头升天,故有民间信奉的“龙头节”,又称“春龙节”。

此节是龙文化意识最浓厚的一个节日。

民间有“二月二,剃龙头,一年都有精神头”“二月二,不懒床,懒床压在龙头上”“二月二、龙抬头,大囤满、小囤流”之说。

2、三月三,祭龙王 我国有的少数民族,把农历三月初三作为祭龙日,特别是水族,在这一天各村寨都聚集到龙王庙举行,用猪羊供奉龙神,族长念祭词,集体祷告,祈求风调雨顺、无灾无难、五谷丰登、六畜兴旺。

3、赛龙舟 “五月五,赛龙舟”。

农历五月初五,是我国传统的民族节日。

每到这一天,尤其在江南水乡,都要举行隆重的龙舟竞渡盛会,这时,群“龙”下水,整装待命,一声炮响,比赛开始,条条长“龙”如箭齐发,鞭炮阵阵鸣响,两岸欢呼雷动,一片龙腾人欢的节日气氛。

4、舞草龙 “七八月,舞草龙”。

七月里我国一些地方尤其是土家族以舞草把龙的仪式来驱逐稻瘟病,久之成习,聚众娱乐。

土家舞草把龙驱瘟,从村寨到田野,每片稻田区、每丘田坎上都要依次舞到,舞的动作与舞龙灯相同。

舞龙队伍在吹牛角号、放三眼炮、敲锣打鼓、燃放鞭炮声中表演舞技,颇为壮观。

在各自村寨的所有田间舞完后,将草把龙抬到溪沟边烧掉,谓之送龙归海。

03龙图腾相关文化 龙图腾,是我国汉族的民族图腾。

由于汉族人口众多,占据了我国历史发展的大部分,所以延续了中国最古老的动物龙,作为自己民族的标志。

龙的形象来源有多种说法,一种是来源于鳄鱼,另一种是来源于蛇,也有人认为来源于猪,甚至有说法称最早的龙就是下雨时天上的闪电。

现在多数专家认为龙是以蛇为主体的图腾综合物。

它有蛇的身、猪的头、鹿的角、牛的耳、羊的须、鹰的爪、鱼的鳞。

在远古氏族社会时,以蛇为图腾的黄河流域的华夏族战胜了其他氏族,同时吸收了其他氏族的图腾,组合成龙图腾。

1987年于河南濮阳西水坡仰韶文化遗址发现了六千多年前用蚌壳摆的龙,此龙昂首、曲颈、弓身、长尾,前爪扒、后爪蹬,状似腾飞,这是目前发现的最早的龙。

龙图腾形成的时间,可以上溯到上古伏羲时代,伏羲氏以蛇为图腾。

古书中记载,伏羲氏生于成纪,徒治陈仓,都于陈,在位一百五十年,传十五世。

伏羲氏发源于成纪,发展壮大后,沿着渭河谷地进入关中,出潼关,傍崤山、王屋山、太行山东迁,而后折向东南,最后都于陈。

这一活动区大体与仰韶文化古遗址的分布区相吻合。

所谓生活,一半烟火,一半清欢。

我是文食肆,如果您喜欢我的文章,欢迎转发及关注!

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。