三星堆再醒惊天下

中央纪委国家监委网站 柴雅欣 管筱璞 视频制作 叶源昊

图为考古人员在三星堆遗址3号坑现场进行发掘。

(图片来源:视觉中国)

图为三星堆遗址5号坑考古发掘现场出土的残缺金面具。

(四川省文物考古研究院供图)

时隔三十余年,位于四川广汉的三星堆遗址重启挖掘,巴蜀文明的神秘面纱又轻轻揭开了一角。

3月20日,三星堆遗址重大考古新发现揭晓:2019年底至2020年间,新发现6座祭祀坑”,现已出土金面具残片、鸟型金饰片、巨青铜面具、青铜神树、象牙、玉琮等重要文物500余件。

三星堆是什么?那些前所未见的文物背后蕴藏着一段怎样的历史?三星堆的新发现,将在多大程度回答著名考古学家童恩正提出的问题:中华文明的起源是否仅局限于黄河流域?

考古发掘正在进行,6座坑内不乏稀世珍宝

据四川省文物考古研究院研究员、三星堆遗址工作站站长雷雨介绍,三星堆遗址新发现的6座祭祀坑”,规模从3.5平方米至19平方米不等,平面均为长方形。

1986年,三星堆首次大规模发掘,举世震惊。

近400件一级文物在1、2号祭祀坑”显露真容。

35年后,三星堆考古发掘再次启动,新发现6个祭祀坑”均在1、2号坑附近,包含大量珍贵文物。

目前500余件已出土文物,还只是三星堆考古发现的冰山一角。

发掘正在进行时。

这些祭祀坑”仿佛是承载着古蜀先民生活印记的时空胶囊”,以极小的空间将其瑰丽文明浓缩、凝固、埋藏,在3000年后绽放于考古工作者的双手中。

目前,3、4、5、6号坑内已发掘至器物层,7号和8号坑正在发掘坑内填土。

5号坑面积是所有坑里最小的,只有3.5平方米,但却是出土金器最多的一个坑。

其中,一张黄金面具备受关注。

在1、2号坑的发掘中,曾经就出土了6件金面具,可5号坑新出土的这个金面具,虽只有半张,却格外厚重,与众不同。

发掘时并不知道它是什么,只知道它是一大块金箔片。

”三星堆遗址考古发掘队副领队、四川大学考古文博学院教授于孟洲说,因为它褶皱非常厉害,而且是翻过来放的,大家猜什么的都有。

带着种种疑问和悬念,这块最大的金箔片被带到了文保修复实验室。

粘裹着的土和附着物取掉后,金箔片被一点点展开,再经过清洗,金面具的形象慢慢显露出来。

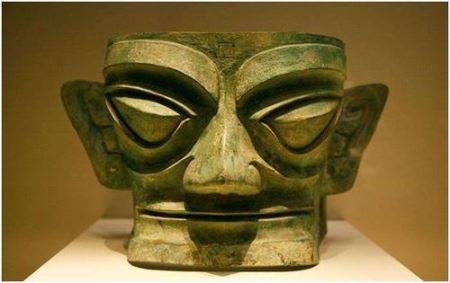

方形面部、镂空大眼、三角鼻梁,还有宽大的耳朵——面具风格与此前三星堆出土的黄金面罩和金沙大金面具风格十分相似。

虽只有半张,但比完整的金沙大金面具还要大,宽度约23厘米,高度约28厘米,而且颇有厚度,不需要任何支撑,就可以独自立起来。

在古蜀文明遗址中发现了大量的金器,而且都跟宗教祭祀相关,象征着某种权力和身份,这与在国内同一时期其他遗址中主要以玉器、青铜器作为祭祀品相比非常特殊。

”雷雨说,此前在三星堆遗址中就发现了金面罩、金杖、金箔饰、金料块及金箔残片等多种金器,不仅种类丰富,而且量多体大,体现了古蜀人的金器崇拜。

三星堆昭示长江与黄河流域同属中华文明母体,证明中华文明起源的多样性

蚕丛及鱼凫,开国何茫然!尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。

西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

”唐代诗人李白曾这样描述古蜀国的历史及蜀道艰难,凭借的多是想象。

由于文献记载缺乏,人们对于古蜀国一向知之甚少,直到20世纪人类最伟大的考古发现之一”三星堆遗址重现人间,这道神秘的面纱才得以揭开。

1929年春,四川广汉真武村月亮湾村民燕道诚、燕青保父子在自家院前开挖安装水车的车水坑,无意中发现了400余件玉石,随后,这批流入坊间的广汉玉器”名噪一时。

1934年3月16日起,华西协合大学古物博物馆(四川大学博物馆前身)启动三星堆首次科学发掘,时任馆长葛维汉和助理林名均通过探沟法发掘,找到了燕氏发现玉石器的原坑,出土器物及残件600余件,引起学界极大关注。

郭沫若认为,广汉发现的玉璧、玉璋、玉圭等,一般与华北、华中发现者相似。

这就是古代西蜀(四川)曾与华北、华中有过文化接触的证明。

新中国成立后,随着考古发掘与研究的不断深入,三星堆古城”三星堆文化”十二桥文化”相继提出,三星堆被认为是已发现的古蜀国最重要的中心遗址。

陈老师,烧砖取土挖出东西来了,有铜的、石头的,还有刀,很漂亮的刀。

”巨大的惊喜在1986年到来,7月18日上午9点左右,附近砖瓦厂工人风风火火地闯进三星堆考古工作站办公室,向时任站长陈德安报信。

这些被称作刀”的东西,后来证实是玉戈、玉璋之类。

沉睡三千年,一醒惊天下”。

三星堆第1、2号祭祀坑”相继现世:大型青铜立人、青铜神树、纵目面具、青铜神像、黄金面罩、金杖、大量玉器和象牙等。

三星堆遗址属于古蜀文化遗址,位于四川省广汉市。

据测定,三星堆文化的年代距今4000年延续至距今3200年,即夏商时期古蜀国历史向前推进了一两千年。

遗址分布面积12平方公里,是四川盆地目前发现夏商时期规模最大、等级最高的中心性遗址,也是迄今在西南地区发现的范围最大、延续时间最长、文化内涵最丰富的古城、古国、古蜀文化遗址。

它的发现昭示了长江流域与黄河流域一样,同属中华文明的母体,证明了中华文明起源的多样性。

因此,其文物也极具历史文化价值。

在三星堆博物馆,观众可以欣赏到高2.62米的青铜大立人、宽1.38米的青铜纵目面具、高达3.96米的青铜神树等青铜造型,还有以流光溢彩的金杖为代表的金器、以满饰图案的边璋为代表的玉石器等。

6个新发现祭祀坑”里的古蜀秘宝,未来也将陆续入列”。

发掘工作只是刚刚开始,但是已经有这么多新的发现了,非常令人欣喜。

”三星堆祭祀区”考古发掘专家咨询组组长、中国社科院学部委员、中国考古学会理事长王巍告诉记者,这次发掘到不少前所未见的新器物、新器型,还有些是在原有种类基础上形体更大的、内涵信息更丰富的,这些新发现有助于更全面地研究古蜀文明,认识古蜀文明对中华文明的独特贡献。

相比35年前的意外馈赠”,如今的重要收获更像是国家与民族前行的水到渠成

3月20日一早,四川广汉下起了小雨。

脆弱的出土文物经不住日晒雨淋,因此田野考古受天气限制。

不过,这次三星堆遗址考古工作仍在雨中”有条不紊地进行着。

为什么?发掘现场,一个大跨度钢结构大棚里,数个通透的玻璃房子将6个祭祀坑”罩住。

在控温控湿、装满各类设备的考古舱”里,工作人员身着防护服进行工作。

不仅如此,考古实验室也前移”到考古现场,必要的先进设备一应俱全,实现考古出土文物与文物保护与研究的无缝对接。

时隔30余年,再次对三星堆遗址进行考古发掘,科技作用日益显现。

据四川省文物考古研究院院长唐飞介绍,在这样的考古舱”里开展发掘工作,不仅能控制现场的温湿度,还能减少工作人员带入现代信息,为科学研究遗存创造条件。

针对本次新发现坑的发掘、保护与信息提取,专门设计一套多功能考古操作系统,努力创新设计具有中国风格的考古发掘设施设备。

”雷雨说。

如果说,35年前三星堆一醒惊天下”是历史的意外馈赠,那么如今的重要收获,更像是国家与民族前行的水到渠成。

1986年那次发掘,是在特殊背景下进行的抢救性考古发掘。

那个时候不论是经费还是技术,都不像现在这样能够做到经费充裕、技术多样。

当时做不到,也没有做事先的技术准备,所以当时发掘是匆忙的,事后的现场保护也没有跟上。

”北京大学考古文博学院教授孙华说。

今天的考古,不再是抢救”,而是一次各方支持的科学行动。

三星堆遗址新一轮考古发掘工作由国内34家单位共同参与,还有一个包括文物保护技术、动物学、植物学、环境学、冶金学等在内的多学科交叉创新研究团队忙碌于三星堆考古现场。

考古发掘工作秉持课题预设、保护同步、多学科融合、多团队合作”的理念,最大程度保证遗址和文物的安全。

国内多单位、多学科参与三星堆‘祭祀区’发掘研究工作,堪称一流的考古发掘大棚、工作舱、实验室设施,是努力建设‘中国特色、中国风格、中国气派’考古学的探索与实践,构建起考古发掘现场预防性保护的新模式,具有引领、示范作用,为下一步科学发掘,取得重要成果打下了坚实基础。

”王巍说。

中国考古事业发展突飞猛进,为世人呈现中华大地上满天星斗”的璀璨文明

三星堆的发现,提出了一个很重要的理论问题,就是中华文明的起源是否仅局限于黄河流域?”著名考古学家童恩正的一句疑问,影响深远。

作为中华文明的母亲河,黄河自远古时期起就孕育出源远流长的黄河流域文明。

但是,令人费解的是,同样滋养华夏的长江,却长期没能发现可供考证的遗迹。

直至良渚、石家河、三星堆等重要遗址发现,学术界对中华文明的起源才有了新的认识。

悠悠千古事,上下五千年。

位列世界四大文明古国之一,有着5000年悠久文明史,但通行的史学观点却认为中国夏代以前的1000年只能作为传说时代对待,原因是缺乏实物证据。

拿出具有说服力的证据链——这正是考古的一项使命。

我们从哪里来?祖先是谁?我们的文明是怎样一步步发展至今的?对于文明起源的探索,是个永恒的话题。

中华文明的起源,绝不仅仅是一个学术问题,而是牵动亿万人心的大事。

人们为何如此关注三星堆遗址的新发现?答案不言而喻。

习近平总书记多次强调,文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量”,中国有坚定的道路自信、理论自信、制度自信,其本质是建立在5000多年文明传承基础上的文化自信”。

新中国成立70多年来,在一代代考古工作者的不懈努力下,中国考古事业发展突飞猛进,取得一系列丰硕成果,为世人呈现了中华大地上如满天星斗”的璀璨文明。

提出满天星斗论”的著名考古学家苏秉琦认为,以三星堆为代表的古蜀文明在夏商时期已进入古城、古国、古文明”阶段,是中华文明起源多元一体的重要组成部分”。

三星堆遗址的出土文物中,青铜尊、罍以及玉璋、玉琮、玉璧等与黄河流域一致,显示三星堆具有中华文化的共同属性;以其为代表的巴蜀文明,与其他中华文明组成部分的关系研究正在加强。

我们可以把这次三星堆遗址考古的新发现,放在一个更宽阔的时空框架内进行分析、比较研究,更加清晰深刻地了解三星堆文化的历史源流,更加准确地解读长江文化在中华文明中的重要作用。

”国家文物局副局长宋新潮说。

唐飞认为,以三星堆为代表的古蜀文明深刻参与了中华文明体系的构建,通过南方丝绸之路和海上丝绸之路,三星堆将中华文明与东南亚、西亚甚至更遥远地区文明紧密连接了起来”。

中华文明多元一体、多源起源、各具特色,最终形成以中原地区黄河中游为中心的格局。

古蜀文明是中国商代青铜文明当中非常有特色的一支,保持着自己独特的文化面貌,这就像一个花园中百花齐放、千姿百态,共同构成了青铜时代的中华文明。

”王巍说。

下一步,考古人员将继续对新发现祭祀坑”开展精细考古发掘与文物保护、多学科研究,并在祭祀坑”的外围勘探发掘,把握祭祀区”的整体格局、形成过程,以期系统、全面地把握古蜀文明祭祀体系。

三星堆遗址也纳入了整个川渝地区巴蜀文明进程研究体系,认识巴蜀文明内在特质和联系,探索中华文明多元一体”起源发展和中国统一多民族国家建立和发展的文明化进程。

什么是生肖,他和属相有什么关系

生肖与属相之间实际上是同义关系,即每一个生肖都对应一个属相,反之亦然。

生肖的起源与意义 生肖的起源可以追溯到先秦时期,据考古发现,湖北云梦睡虎地和甘肃天水放马滩出土的秦简中已有比较完整的生肖系统存在。

生肖是十二地支的形象化代表,即子(鼠)、丑(牛)、寅(虎)、卯(兔)、辰(龙)、巳(蛇)、午(马)、未(羊)、申(猴)、酉(鸡)、戌(狗)、亥(猪)。

这些生肖动物的选择可能与古代的图腾崇拜、星宿信仰以及动物的特性有关。

生肖作为悠久的民俗文化符号,在中国及汉字文化圈地区有着广泛的影响。

它不仅体现在个人的出生年份上,还深深融入了人们的日常生活和民俗文化中,如婚配、庙会祈祷、本命年等。

此外,生肖还成为了艺术创作的重要主题,历代留下了大量描绘生肖形象和象征意义的诗歌、春联、绘画、书画和民间工艺作品。

生肖与属相的关系 生肖与属相在本质上是一致的,都是用来表示一个人出生年份的符号。

在中国传统文化中,人们常以生肖或属相来推算个人的命运、性格以及与其他人的关系等。

例如,根据生肖相生相克的理论,人们可以了解不同生肖之间的相互作用关系,从而在人际交往中更加和谐地相处。

同时,生肖也成为了人们表达祝福和期望的一种方式。

在春节期间,人们常以生肖为主题制作各种装饰品、贺卡等,以此来表达对亲朋好友的美好祝愿。

而在本命年,人们则会更加关注自己的运势和健康状况,并采取一些措施来化解不利因素,如穿红内衣、佩戴生肖饰品等。

综上所述,生肖与属相是同义关系,都是中国传统文化中用来表示出生年份的符号。

它们承载着丰富的文化内涵和民俗意义,深深影响着人们的日常生活和思想观念。

为什么秦始皇陵两千年无人敢挖内部到底什么样?

一方面,正是由于古代文化的影响,人们心存畏惧,对这座陵墓怀有极高的敬畏之心。

他们相信,违背君主陵墓的安宁将会招来天谴和不祥之事,因此便害怕触犯这些神圣的规矩。

另一方面,秦始皇陵地宫内部的秘密和未知性令人生畏,导致许多人望而却步。

这些因素共同作用,使得这座宏伟的陵墓沉睡了2000多年,没有人敢于触摸它的神秘.地宫内部的神秘和未知引发了人们的无尽遐想和好奇心。

正如一位考古学家所说:“秦始皇陵地宫如同一个宝藏箱,封存了古代文明的珍宝和谜团。

”这个未被揭开的宝藏箱中隐藏着哪些无价之物,令人心驰神往。

为了解开这个宝藏箱的秘密,科学家们不惜一切代价进行研究。

然而,考古技术的不足成为了他们的一大难题。

陵墓蕴含着中国古代历史和文化的重要信息,一旦开挖过程不慎,可能导致文物的永久毁坏。

这个风险使众多考古学家和文化遗产专家心生犹豫,他们权衡着开挖可能带来的收益与损失。

然而,技术的进步使得这个未被揭开的秘密变得更加接近。

地球物理勘测技术的运用使科学家们能够了解地宫内部的整体情况,初步勾画出可能存在的宫殿、通道和宝藏。

这些有限的科技手段虽然只揭露了表面,却唤起了人们对地宫内部更多细节的渴望。

展望未来,科学家们对于秦始皇陵地宫的研究将会不断深入。

他们将探索更先进的考古技术和设备,力图全面了解地宫内部的奥秘。

同时,他们也将承担起保护文物的责任,尽最大努力确保开挖过程中文物不受任何伤害。

陵墓背后,是古代历史的厚重。

开启秦始皇陵地宫,将带来文明的交融与碰撞,彰显中国古代文化的伟大。

人们对于地宫内宝藏的期待不仅仅是对历史的怀念,更是对未来的憧憬。

当地宫的门缓缓打开,迎接世人的惊叹和探索,定会再次唤起全人类对于千年古墓的热衷与敬畏。

尽管考古技术的不足和保护意识的提高成为秦始皇陵地宫未被挖掘的原因之一,但正是这份畏惧和谨慎,让这个宝藏箱的价值显得更加珍贵而神秘。

未来,人们期待着科学家们的发现和探索,期待着地宫内部隐藏的宝藏将会给世界带来怎样的震撼和惊喜。

让我们一同期待,秦始皇陵地宫的宝藏终将闪耀于世界,为历史增添新的篇章。

随着考古技术的日新月异,我们或许有望在未来能够更深入地揭开秦始皇陵地宫的神秘面纱。

然而,在进行开挖的过程中,我们必须综合考虑各种因素,包括文物保护、历史价值和文化尊重等等。

我们必须确保我们的行动不会对陵墓造成不可逆的损害,尊重这座古墓的历史地位和文化遗产的价值。

秦始皇陵地宫作为古代中国历史文化的珍贵遗产,承载着丰富而珍贵的历史信息和文化价值。

这座陵墓承载着秦始皇的丰功伟业,以及千千万万劳动人民的辛勤汗水。

这里曾经是中国历史上最强大的帝国的核心,是一个伟大国家的象征。

在这座陵墓内,隐藏着无数的宝藏与谜团,等待着勇敢的考古学家来解开。

然而,2000多年来,秦始皇陵地宫一直无人敢挖掘。

这背后既有对传统和文化的尊重,也有对地宫内部神秘性的敬畏之情。

人们深知这个古老的陵墓是一个存在于历史中的独特存在,它拥有着无法衡量的文化价值和历史意义。

因此,在任何时候揭开它的面纱都需要慎之又慎,以免对这一文化遗产造成不可挽回的破坏。

然而,随着科技的进步和人们对文物保护的重视,或许有望揭开秦始皇陵地宫的神秘面纱,让世人更深入地了解这千古之谜。

新的考古技术,如非接触式的激光扫描和虚拟现实技术,使得我们可以在不直接开挖的情况下,对地宫进行未曾有过的观察和研究。

这为我们提供了一个更安全、更有效地探索地宫的途径,保护陵墓的同时,也让我们更好地了解古代文明的辉煌。

然而,除了科技的进步外,我们还需要关注公众对这一文化遗产的情感和看法。

秦始皇陵地宫对于中国人民来说,是一段历史的缩影,是一种民族精神和文化的象征。

因此,在开展相关研究和挖掘的过程中,我们需要妥善处理与公众的关系,尊重他们的情感和意见,以求得一个平衡。

在未来的岁月里,希望我们能够以更加谨慎和细致的态度,来探索秦始皇陵地宫。

让我们用科技和智慧,走近这座古老的陵墓,揭开它的神秘面纱,并将其珍宝和故事带给世人。

让我们以对历史文化的尊重和对未来世代的承诺,成为守护者和传承者,让秦始皇陵地宫的光芒照耀千秋万代。

然而,让我们回到现如今的时代,科技与文明的进步为我们揭开了许多古老的谜团,提供了前所未有的机会去探索秦始皇陵地宫的奥秘。

人们开始运用更先进的技术,如激光扫描、地质勘探和遥感测绘,以期发掘这个神秘的地下宫殿。

这项困扰世人的谜题也将逐渐揭开,让我们有机会目睹秦始皇陵地宫的真面目。

当然,对于秦始皇陵的挖掘,我们需要保持敬畏之心。

先人们留下的文化传统与价值应该得到尊重,我们应该谨慎而审慎地进行研究和发掘。

我们应该以学术的眼光去看待秦始皇陵地宫的发现,用我们的智慧和科技来揭示历史真相。

秦始皇陵地宫内部的秘密将是一段新的历史篇章。

这座世界奇迹的探索将吸引无数目光,引发全球的关注。

当我们逐渐解开这个谜团,当我们终于进入秦始皇陵地宫的时候,那个被时间掩埋的古代宫殿和华丽陪葬品将会重新展现在世人眼前。

这将是一个震撼人心的时刻,一次历史与现代交融的见证。

不仅仅是考古学家和历史爱好者,每个人都将被这个神秘的地下宫殿所感召,受到其雄伟壮观的建筑和丰富文化遗产的震撼。

2000多年前,在中国的历史舞台上崛起的秦始皇,留下了一个极为辉煌的陵墓。

它的存在使世人为之惊叹,同时也引发了无数的猜测和探索。

现在,我们正站在一个全新的起点上,面对着秦始皇陵地宫的挖掘与发掘。

这将是一次让人心潮澎湃的历史之旅,一个唤醒沉睡了2000多年的文明的奇迹。

让我们一同期待,见证这段历史的又一壮举

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。