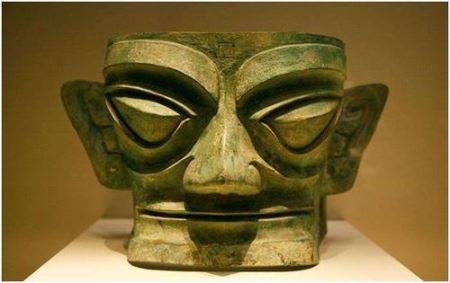

三星堆遗址真的是都城吗?从巴人的统治力来看三星堆遗址的性质

我们知道,三星堆遗址青铜器主要集中在几个祭祀坑,其他区域非常少见,几乎没有。

据三星堆新近考古认识,三星堆祭祀坑的年代95.4%落在距今3148至2966,下限最晚已经是距今2966年了,这个年代很明显已经进入了西周早期,就算按照上限也不过3100多年,三星堆祭祀坑年代正确的说法毫无疑问应该是商末周初。

而不是商代晚期,商代晚期指的是殷墟,年代距今3300多年。

三星堆晚期遗址分布

据此,三星堆祭祀坑真的是三星堆原住民的作品么?我们认为的确存在很大疑问。

我们存疑的依据有以下几点

①按照学者最新三星堆遗址分期的认识,一期距今4600(?)年至4000年,称三星堆一期文化”。

二期距今4000至3600年,称鱼凫村文化”,三期距今3600至3100年(暂这么划分),称三星堆文化,四期3100年以后,下限未定,称新四期文化。

三星堆祭祀坑的年代实际上是不属于三星堆文化年代范围内的,很大可能应该被划分进以金沙遗址为代表的十二桥文化。

我们后面再展开论述

②从考古遗物反映出来的现象,不仅三星堆祭祀坑铜器未见于之前的任何本地区遗址和文化,其浓厚的神灵崇拜也未见于之前任何遗址和文化。

很明显这种巨大的反差不能因为遗物出现在一个区域而将其划分进一个文化系统内

③祭祀坑出土了多件尖底器无论宝墩还是三星堆文化中均未见,而尖底器是巴人的典型器物。

不是所谓古蜀人的器物,所以我们认为,三星堆祭祀坑以及后面的十二桥文化是西迁而来的巴人的遗迹

那么三星堆遗址的性质究竟是什么呢?我们不妨将视线向前推两千年,看下著名的红山牛河梁遗址,牛河梁整个区域近50平方公里,但牛河梁并不是一个族群的遗址,而是一个祭祀中心,这点学界基本形成了共识,因为在牛河梁范围内并未发现居址等人类生活遗迹。

这点我们从石峁也能窥得一丝痕迹。

石峁建在山顶的皇城台气势恢宏,但我们同样未发现居址墓葬这类生活遗迹,虽然学界多认为石峁是一个庞大国家的都城,但事实上石峁除了有一个尚未封闭的庞大城圈,我们目前并未看到一个都城所应该具备的因素,将城市建在饮水困难的山顶,这样的建制恐怕也很难与都城的地位相合。

那么,我们先民通常将什么建在山顶呢?自然就是祭台,也就是先民心中神圣的祭祀中心,毕竟山顶是离天最近的地方。

我们再看下三星堆遗址,有学者做过论述,三星堆遗址所代表的的三星堆文化时期其实是成都平原考古文化低落的时期,与宝墩时期城池林立和十二桥文化遗址密布相比,三星堆文化时期遗址屈指可数,除了看似庞大的一个三星堆遗址,几乎未见有其他考古遗址发现。

三星堆遗址夏商时期面积是3.5平方公里,而60%被水域占据,实际可生活的区域1.3平方公里左右。

由于至今未见考古报告,我们不清楚整个区域的遗迹分布情况,所以事实上我们看三星堆遗址面积不能用3.5平方公里这样的数值来衡量,大概就是100多万平方米。

另外三星堆所谓城墙与石峁一样也是非常奇怪的一种样子,尤其后期修建的南城墙,竟然是斜的。

与我们观念中的方形城池相去甚远。

有学者认为三星堆城墙实际上是防洪的堤坝,我们认为是可信的。

所以三星堆遗址并非什么古蜀都城,而实际上是一个祭祀中心,这个祭祀中心也是晚期才形成,之前的月亮湾只是一个普通的聚落,谈不上都城。

那么这个祭祀中心是谁建的呢?我们认为是巴人。

三星堆遗址

这个问题论述起来很复杂,我也思考好长时间了,至今仍然有很多没有理顺的地方。

我这里先简单做下阐释吧。

我们先从三星堆祭祀坑年代所处的时代背景谈起,我们知道商王朝在中期以后开始北撤,作为商王朝的南土重镇,盘龙城被商人放弃了,南方青铜器开始逐渐本土化,出现了著名的新干大洋洲,商中期与三星堆祭祀坑的年代之间大概有两三百年的时间差。

而这个时期,在商王朝与四川盆地中间横亘着广大的巴文化,新干大洋洲通常认为是商代的虎方,虎方是巴人的一支。

这里我简单补充下巴”这个族群的一些认识,巴人通常认为并非一个族群,而是一个文化体,就像我们华夏一样,是一个区域综合概念。

巴的源头在鄂西北清江地区,逐渐扩张到峡江和陕南各地,从地域上来看,等于是将四川盆地与中原王朝隔了开来,外边这一圈儿都是巴人分布区域,当然这里面会存在一些年代上的不同。

以盘龙城废弃,商王朝从南土撤退为界,之后两三百年,包括蜀地在内的整个区域实际上是巴人分布的区域,当然,这里不只是巴人,四川盆地存在一些早来的人群,如来自嘉陵江上游的氐羌族群,但商中期以后主要这里是巴人分布区域应该是清晰可见的。

学界通常认为三星堆青铜器铸造技术源自长江中游及中原,事实上我们前面说了,商王朝从南土撤退与三星堆祭祀坑年代中间有两百多年的时空差。

我们很难认为盘龙城这些青铜器文化会影响到几百年后的四川盆地。

那么这两百多年的青铜器流变就看不到了吗?当然不是,我们从四川盆地向北看去,汉中地区从商朝早期就开始存在的宝山文化映入我们眼帘。

这里上个世纪发现了城洋青铜器群,发现青铜器有七百多件。

城洋鸟饰

不仅有三星堆常见的商式青铜器罍和尊,同时发现了几十件人面具和兽面具,也有青铜树枝这样与三星堆类似的青铜器。

还有那个鸟形器,与三星堆神鸟如出一辙。

青铜器也出自窖坑或者祭祀坑,青铜璋与三星堆的玉璋也是非常相似的。

而西周时期在宝鸡附近的鱼(弓加鱼)国同样发现了与三星堆非常相近的权杖和人像。

鱼国通常认为是伐商以后被封到周王機附近的巴人所建。

城洋青铜器代表的宝山晚期文化学界多认为与峡江地区的路家河二期颇有渊源,是典型的巴人文化。

三星堆祭祀坑所见器物与成洋青铜器之间存在某种联系是显而易见的。

但三星堆青铜器与城洋青铜器最大的区别在于城洋青铜器存在大量的兵器。

所以我们不妨作出下面的推论。

在殷墟中晚期,一群巫师人群陆续来到三星堆,在此建了青关山台地的祭祀平台,并修建了神庙,同时带来了(或者新铸)大量的青铜神器进行供奉。

而处于宝墩衰落后的本地蜀人在拥有发达青铜文化的巴人面前,迅速折服。

成为这个祭祀中心的共同维持者。

由于非国家政治中心所在,这里未见城洋地区的兵器和鼎钺等高等级礼器。

城洋人面具

这是考古上的一些现象,如果我们翻开文献,巴和蜀同样存在着很多概念模糊之处。

巴蜀在中原王朝话语体系中往往都是一体的。

《尚书》中武王伐纣时候所谓的穆誓八国里面没有巴,却有蜀,但《华阳国志》中却很明确指出巴人随武王伐纣,而且作用很大,所谓前歌后舞就是指的巴人军团,灭商后巴人得到了周王的册封,为子候。

有学者认为穆誓八国”中的彭其实是巴人,这个且不论,以今天考古所见,巴人不仅离周人更近(隔秦岭),而且巴人的武力是相当强盛的,其青铜兵器铸造技术不亚于殷商王朝。

再加上鱼国考古的发现,巴随武王伐纣应该是可信的。

如果蜀指的是三星堆遗址(不包括祭祀坑)所代表的国家,其发展明显是非常滞后的。

与巴人庞大的地域和实力是无法相比的。

所以我们认为《尚书》的穆誓八国中的蜀实际上是一个后世笼统概念,就是巴蜀的代名词,其实指的是考古所见的巴人之国。

而真正的古蜀国实际上是十二桥结束后的巴蜀时期文化,此时的蜀国已经是融合了巴、蜀、楚等多元文化的一方诸侯,之前的宝墩以及三星堆是多元族群形成的考古文化,也是古蜀先民的一些记忆的来源。

而三星堆祭祀坑代表的祭祀遗存是宝山这个巴人政体在成都平原设立的祭祀中心

综上所述,三星堆遗址、三星堆文化、三星堆祭祀坑这几个概念实际上有非常大的区别,很多人往往对三者进行混淆去讨论是非常错误的,以目前考古所见,三星堆祭祀坑非我们定义的三星堆文化的产物,而是外来巴人带来的神权思想和铸造技术的产物。

什么是生肖,他和属相有什么关系

生肖与属相之间实际上是同义关系,即每一个生肖都对应一个属相,反之亦然。

生肖的起源与意义 生肖的起源可以追溯到先秦时期,据考古发现,湖北云梦睡虎地和甘肃天水放马滩出土的秦简中已有比较完整的生肖系统存在。

生肖是十二地支的形象化代表,即子(鼠)、丑(牛)、寅(虎)、卯(兔)、辰(龙)、巳(蛇)、午(马)、未(羊)、申(猴)、酉(鸡)、戌(狗)、亥(猪)。

这些生肖动物的选择可能与古代的图腾崇拜、星宿信仰以及动物的特性有关。

生肖作为悠久的民俗文化符号,在中国及汉字文化圈地区有着广泛的影响。

它不仅体现在个人的出生年份上,还深深融入了人们的日常生活和民俗文化中,如婚配、庙会祈祷、本命年等。

此外,生肖还成为了艺术创作的重要主题,历代留下了大量描绘生肖形象和象征意义的诗歌、春联、绘画、书画和民间工艺作品。

生肖与属相的关系 生肖与属相在本质上是一致的,都是用来表示一个人出生年份的符号。

在中国传统文化中,人们常以生肖或属相来推算个人的命运、性格以及与其他人的关系等。

例如,根据生肖相生相克的理论,人们可以了解不同生肖之间的相互作用关系,从而在人际交往中更加和谐地相处。

同时,生肖也成为了人们表达祝福和期望的一种方式。

在春节期间,人们常以生肖为主题制作各种装饰品、贺卡等,以此来表达对亲朋好友的美好祝愿。

而在本命年,人们则会更加关注自己的运势和健康状况,并采取一些措施来化解不利因素,如穿红内衣、佩戴生肖饰品等。

综上所述,生肖与属相是同义关系,都是中国传统文化中用来表示出生年份的符号。

它们承载着丰富的文化内涵和民俗意义,深深影响着人们的日常生活和思想观念。

为什么秦始皇陵两千年无人敢挖内部到底什么样?

一方面,正是由于古代文化的影响,人们心存畏惧,对这座陵墓怀有极高的敬畏之心。

他们相信,违背君主陵墓的安宁将会招来天谴和不祥之事,因此便害怕触犯这些神圣的规矩。

另一方面,秦始皇陵地宫内部的秘密和未知性令人生畏,导致许多人望而却步。

这些因素共同作用,使得这座宏伟的陵墓沉睡了2000多年,没有人敢于触摸它的神秘.地宫内部的神秘和未知引发了人们的无尽遐想和好奇心。

正如一位考古学家所说:“秦始皇陵地宫如同一个宝藏箱,封存了古代文明的珍宝和谜团。

”这个未被揭开的宝藏箱中隐藏着哪些无价之物,令人心驰神往。

为了解开这个宝藏箱的秘密,科学家们不惜一切代价进行研究。

然而,考古技术的不足成为了他们的一大难题。

陵墓蕴含着中国古代历史和文化的重要信息,一旦开挖过程不慎,可能导致文物的永久毁坏。

这个风险使众多考古学家和文化遗产专家心生犹豫,他们权衡着开挖可能带来的收益与损失。

然而,技术的进步使得这个未被揭开的秘密变得更加接近。

地球物理勘测技术的运用使科学家们能够了解地宫内部的整体情况,初步勾画出可能存在的宫殿、通道和宝藏。

这些有限的科技手段虽然只揭露了表面,却唤起了人们对地宫内部更多细节的渴望。

展望未来,科学家们对于秦始皇陵地宫的研究将会不断深入。

他们将探索更先进的考古技术和设备,力图全面了解地宫内部的奥秘。

同时,他们也将承担起保护文物的责任,尽最大努力确保开挖过程中文物不受任何伤害。

陵墓背后,是古代历史的厚重。

开启秦始皇陵地宫,将带来文明的交融与碰撞,彰显中国古代文化的伟大。

人们对于地宫内宝藏的期待不仅仅是对历史的怀念,更是对未来的憧憬。

当地宫的门缓缓打开,迎接世人的惊叹和探索,定会再次唤起全人类对于千年古墓的热衷与敬畏。

尽管考古技术的不足和保护意识的提高成为秦始皇陵地宫未被挖掘的原因之一,但正是这份畏惧和谨慎,让这个宝藏箱的价值显得更加珍贵而神秘。

未来,人们期待着科学家们的发现和探索,期待着地宫内部隐藏的宝藏将会给世界带来怎样的震撼和惊喜。

让我们一同期待,秦始皇陵地宫的宝藏终将闪耀于世界,为历史增添新的篇章。

随着考古技术的日新月异,我们或许有望在未来能够更深入地揭开秦始皇陵地宫的神秘面纱。

然而,在进行开挖的过程中,我们必须综合考虑各种因素,包括文物保护、历史价值和文化尊重等等。

我们必须确保我们的行动不会对陵墓造成不可逆的损害,尊重这座古墓的历史地位和文化遗产的价值。

秦始皇陵地宫作为古代中国历史文化的珍贵遗产,承载着丰富而珍贵的历史信息和文化价值。

这座陵墓承载着秦始皇的丰功伟业,以及千千万万劳动人民的辛勤汗水。

这里曾经是中国历史上最强大的帝国的核心,是一个伟大国家的象征。

在这座陵墓内,隐藏着无数的宝藏与谜团,等待着勇敢的考古学家来解开。

然而,2000多年来,秦始皇陵地宫一直无人敢挖掘。

这背后既有对传统和文化的尊重,也有对地宫内部神秘性的敬畏之情。

人们深知这个古老的陵墓是一个存在于历史中的独特存在,它拥有着无法衡量的文化价值和历史意义。

因此,在任何时候揭开它的面纱都需要慎之又慎,以免对这一文化遗产造成不可挽回的破坏。

然而,随着科技的进步和人们对文物保护的重视,或许有望揭开秦始皇陵地宫的神秘面纱,让世人更深入地了解这千古之谜。

新的考古技术,如非接触式的激光扫描和虚拟现实技术,使得我们可以在不直接开挖的情况下,对地宫进行未曾有过的观察和研究。

这为我们提供了一个更安全、更有效地探索地宫的途径,保护陵墓的同时,也让我们更好地了解古代文明的辉煌。

然而,除了科技的进步外,我们还需要关注公众对这一文化遗产的情感和看法。

秦始皇陵地宫对于中国人民来说,是一段历史的缩影,是一种民族精神和文化的象征。

因此,在开展相关研究和挖掘的过程中,我们需要妥善处理与公众的关系,尊重他们的情感和意见,以求得一个平衡。

在未来的岁月里,希望我们能够以更加谨慎和细致的态度,来探索秦始皇陵地宫。

让我们用科技和智慧,走近这座古老的陵墓,揭开它的神秘面纱,并将其珍宝和故事带给世人。

让我们以对历史文化的尊重和对未来世代的承诺,成为守护者和传承者,让秦始皇陵地宫的光芒照耀千秋万代。

然而,让我们回到现如今的时代,科技与文明的进步为我们揭开了许多古老的谜团,提供了前所未有的机会去探索秦始皇陵地宫的奥秘。

人们开始运用更先进的技术,如激光扫描、地质勘探和遥感测绘,以期发掘这个神秘的地下宫殿。

这项困扰世人的谜题也将逐渐揭开,让我们有机会目睹秦始皇陵地宫的真面目。

当然,对于秦始皇陵的挖掘,我们需要保持敬畏之心。

先人们留下的文化传统与价值应该得到尊重,我们应该谨慎而审慎地进行研究和发掘。

我们应该以学术的眼光去看待秦始皇陵地宫的发现,用我们的智慧和科技来揭示历史真相。

秦始皇陵地宫内部的秘密将是一段新的历史篇章。

这座世界奇迹的探索将吸引无数目光,引发全球的关注。

当我们逐渐解开这个谜团,当我们终于进入秦始皇陵地宫的时候,那个被时间掩埋的古代宫殿和华丽陪葬品将会重新展现在世人眼前。

这将是一个震撼人心的时刻,一次历史与现代交融的见证。

不仅仅是考古学家和历史爱好者,每个人都将被这个神秘的地下宫殿所感召,受到其雄伟壮观的建筑和丰富文化遗产的震撼。

2000多年前,在中国的历史舞台上崛起的秦始皇,留下了一个极为辉煌的陵墓。

它的存在使世人为之惊叹,同时也引发了无数的猜测和探索。

现在,我们正站在一个全新的起点上,面对着秦始皇陵地宫的挖掘与发掘。

这将是一次让人心潮澎湃的历史之旅,一个唤醒沉睡了2000多年的文明的奇迹。

让我们一同期待,见证这段历史的又一壮举

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。