三星堆中的古文明

四川广汉三星堆遗址新发现六个祭祀坑”,目前已出土五百余件重要文物,青铜方尊、黄金面具、象牙……随着考古挖掘的深入,还将有更多文物出土,带来更多关于古蜀文明的消息,促进对中华文明多元一体格局的理解。

《华阳国志》中的古蜀文明传说

在现代考古学在中国这片土地上扎根前,人们对古蜀文明的了解,主要源于传说。

东晋时期,蜀地有一位叫常璩的史学家撰写了《华阳国志》,这是我国最早最完整的一部地方志,它记录了上起远古下至东晋永和三年(347年)间巴蜀地区的历史、地理、风俗、物产等情况,今天我们要了解古代西南地区,仍绕不开这本书。

《华阳国志》卷三《蜀志》记载,有蜀侯蚕丛,其目纵,始称王”,这位眼睛向外凸出的蜀王死后以石棺椁埋葬,蜀地百姓也效法之,故俗以石棺椁为纵目人冢也”。

蚕丛之后是一位叫柏灌的王,柏灌之后是鱼凫,他曾田于湔山”,在湔山一带游猎。

鱼凫之后是一位叫杜宇的王。

他给蜀地带来了农业,从游猎转向农耕,这是人类生计方式的巨大改变,因此他世代受到蜀地百姓的祭祀。

杜宇统治的时代曾发生洪水,他委任其相开明治水,开明决玉垒山以除水害,帝遂委以政事,法尧舜禅授之义,遂禅位于开明”,也就是说开明因治水有功而继杜宇之后为蜀王。

传说中杜宇的结局颇具诗意,他的魂灵化为了杜鹃鸟,每到农忙时节,就飞到田间地头鸣叫布谷,布谷”,因而杜鹃鸟又有催耕鸟的说法。

《华阳国志》开列的蜀王世系及所讲述的蜀王故事,固然有真实的成分,但经历岁月的洗礼,何者为真何者为假很难分辨,而地下文物不失为一个重要的参照,而这就需要考古学的帮助了。

三星堆的故事,始于1929年。

那年春天,广汉农民燕道成、燕青保父子在开挖沟渠时,偶然发现了一批精美的玉器。

1934年,华西协合大学博物馆在燕氏父子发现玉器的地点附近进行了三星堆历史上的首次考古。

新中国成立后,分别在五六十年代和八十年代进行了两次发掘,其中八十年代的发掘取得了举世瞩目的成果。

1986年7月,考古学家发现了两个祭祀坑”,其出土的文物填满了一座三星堆博物馆。

2019年11月至2020年5月,考古学家新发现了六座祭祀坑”,并于2020年10月开始挖掘。

经历八十多年时光,考古学家对三星堆遗址文化已有了相当了解。

该文化分为四期,延续时间距今4800年—2600年,一期属新石器时代晚期,二期之后进入文明时代。

三星堆遗址主体遗存为二期、三期,距今4100年—3100年,相当于中原的夏商时代,而如果从古蜀传说的角度来看,则相当于柏灌至鱼凫时代。

青铜器为多元一体格局提供实证

三星堆向我们展示了一个高度发达的青铜文明。

神秘、巨大,这是我们欣赏三星堆出土的青铜器第一时间想到的词汇。

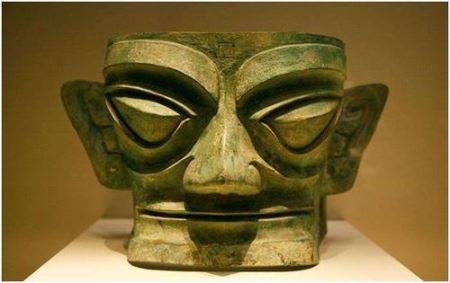

在三星堆博物馆中,陈列了大大小小许多青铜面具,其中一件青铜纵目面具,有面具之王”的美称,它高65厘米,宽138厘米,眼睛呈柱状向外凸出,长16.5厘米,这也许就是《华阳国志》提到的纵目”了。

这两个柱体,仿佛是眼睛向外放射的光芒,配以巨大的耳朵,有千里眼,顺风耳”之称。

这件面具的额部有一个方孔,考古学家推测可能原来铸有精美的额饰。

除了青铜纵目面具外,三星堆还出土过单独的眼形铜饰件。

眼睛在古蜀人的心目中具有非凡的地位,实际上这也能在古文字中找到印证,甲骨文中蜀字的形象,是有巨大眼睛的虫子。

面具只展示了古蜀人形象的一部分,而青铜大立人则予以完整展示。

青铜大立人身高180厘米,站立在一个高80厘米的方形底座上,通高260厘米。

他居高临下,俯瞰着芸芸众生。

青铜大立人头戴花冠,身着三层衣服,内衣也有纹饰,中衣下摆呈燕尾状,外衣是一件鸡心领左衽长襟衣,所谓左衽”就是衣襟向左边掩,这个细节相当重要,因为中原文明历来崇尚右衽”,左衽”体现了与中原文明不同的偏爱。

青铜大立人的手不成比例地大,手指卷成圈,似乎正拿着一件物品,但究竟是何物呢?这个问题与大立人的身份问题,在其问世三十余年间一直困扰着考古学家,有人认为大立人是蜀王,有人认为是具有崇高地位的神职人员;有人认为大立人手持权杖,有人认为手持象牙,还有人认为什么东西也不持,这只是一个动作而已,种种见解,迄今尚无定论。

同样尚无定论的还有三星堆出土的青铜神树,其中一号青铜神树通高396厘米,抬头仰望,似要直通天上。

这棵神树铸在一个山形铜座中,树干笔直,分成三层,每层又分三枝,其中两枝下垂并结果实,另一枝上扬也结果实,果实上还站立着一只鸟。

在树的一侧,有条龙向下攀。

对树的崇拜,在古代世界各宗教与民间信仰中都很常见。

中国古代神话中,也有一些神树的故事。

如《山海经》中所说的扶桑,汤谷上有扶桑,十日所浴”,九日居下枝,一日居上枝”;还有一种建木,众帝所自上下,日中无景,呼而无响,盖天地之中也”。

三星堆博物馆对这棵青铜神树的功能做出了一种解释,认为它是扶桑、建木等神树的一种复合型产物,神树连接着天与地、神与人,其主要功能之一为通天”,既然众帝所自上下”,人也可以,那向下攀的龙也许就是前来迎接的坐骑。

三星堆出土的青铜器呈现出了鲜明的地域特色,这是古蜀先民瑰丽想象的展现。

但考古学家提醒我们,三星堆的器物是多元文化融合的成果:青铜面具、青铜神树具有本地特征,玉戈、牙璋主要来自夏商文化,三星堆在吸收中原青铜技术的同时进行了自我创新,如器型是中原的尊、罍,但风格装饰明显与长江中下游文化有关。

这是中华文明多元一体格局的实物证据。

古蜀黄金加工技艺炉火纯青

璀璨夺目的黄金制品,向来是公众关注考古的重点之一。

本次三星堆考古,已出土了一批黄金制品。

在五号祭祀坑”出土了一个残缺的黄金面具,宽约23厘米,高约28厘米,比人脸大得多,考古学家据此认为该面具应不是给人佩戴的。

残缺的面具重达280克,如果完整的话,据推测重量可超过500克。

这残缺而神秘的半张脸令人浮想联翩,它是谁,黄金面具有何功能,这些都有待考古学家的解答。

古蜀文明对黄金的加工已达炉火纯青的地步。

本次三星堆考古还发掘出了一件鸟形金饰片,采用脱錾镂空工艺制成,厚度仅有0.12毫米,尾羽舒展轻灵,仿佛凤凰翻飞。

在古蜀文明的器物中,经常能够见到鸟的形象。

成都西郊的金沙遗址,是继三星堆之后又一个古蜀文明的中心,两者关系密切,出土了不少类似的器物。

金沙遗址出土过一件太阳神鸟金饰,后来选为中国文化遗产的标志。

该金饰厚度仅0.2毫米,用镂空的方式刻出内外两层图案,内层如散发出十二道光芒的太阳,外层是四只逆时针飞行的鸟。

四只鸟首尾相接,围绕太阳飞行,周而复始,永不停歇。

考古是一场永不停歇的探索。

我们需要有足够的耐心和信心,去等待一件文物刷去裹挟的泥土露出真容,去探究一件文物的功能与意义,去廓清一种考古学文化与其他文化的互动关系,去理解中华文明多元一体格局的演化过程与机制。

地不爱宝,所以常能予我们新知。

(陈彧之)

什么是生肖,他和属相有什么关系

生肖与属相之间实际上是同义关系,即每一个生肖都对应一个属相,反之亦然。

生肖的起源与意义 生肖的起源可以追溯到先秦时期,据考古发现,湖北云梦睡虎地和甘肃天水放马滩出土的秦简中已有比较完整的生肖系统存在。

生肖是十二地支的形象化代表,即子(鼠)、丑(牛)、寅(虎)、卯(兔)、辰(龙)、巳(蛇)、午(马)、未(羊)、申(猴)、酉(鸡)、戌(狗)、亥(猪)。

这些生肖动物的选择可能与古代的图腾崇拜、星宿信仰以及动物的特性有关。

生肖作为悠久的民俗文化符号,在中国及汉字文化圈地区有着广泛的影响。

它不仅体现在个人的出生年份上,还深深融入了人们的日常生活和民俗文化中,如婚配、庙会祈祷、本命年等。

此外,生肖还成为了艺术创作的重要主题,历代留下了大量描绘生肖形象和象征意义的诗歌、春联、绘画、书画和民间工艺作品。

生肖与属相的关系 生肖与属相在本质上是一致的,都是用来表示一个人出生年份的符号。

在中国传统文化中,人们常以生肖或属相来推算个人的命运、性格以及与其他人的关系等。

例如,根据生肖相生相克的理论,人们可以了解不同生肖之间的相互作用关系,从而在人际交往中更加和谐地相处。

同时,生肖也成为了人们表达祝福和期望的一种方式。

在春节期间,人们常以生肖为主题制作各种装饰品、贺卡等,以此来表达对亲朋好友的美好祝愿。

而在本命年,人们则会更加关注自己的运势和健康状况,并采取一些措施来化解不利因素,如穿红内衣、佩戴生肖饰品等。

综上所述,生肖与属相是同义关系,都是中国传统文化中用来表示出生年份的符号。

它们承载着丰富的文化内涵和民俗意义,深深影响着人们的日常生活和思想观念。

为什么秦始皇陵两千年无人敢挖内部到底什么样?

一方面,正是由于古代文化的影响,人们心存畏惧,对这座陵墓怀有极高的敬畏之心。

他们相信,违背君主陵墓的安宁将会招来天谴和不祥之事,因此便害怕触犯这些神圣的规矩。

另一方面,秦始皇陵地宫内部的秘密和未知性令人生畏,导致许多人望而却步。

这些因素共同作用,使得这座宏伟的陵墓沉睡了2000多年,没有人敢于触摸它的神秘.地宫内部的神秘和未知引发了人们的无尽遐想和好奇心。

正如一位考古学家所说:“秦始皇陵地宫如同一个宝藏箱,封存了古代文明的珍宝和谜团。

”这个未被揭开的宝藏箱中隐藏着哪些无价之物,令人心驰神往。

为了解开这个宝藏箱的秘密,科学家们不惜一切代价进行研究。

然而,考古技术的不足成为了他们的一大难题。

陵墓蕴含着中国古代历史和文化的重要信息,一旦开挖过程不慎,可能导致文物的永久毁坏。

这个风险使众多考古学家和文化遗产专家心生犹豫,他们权衡着开挖可能带来的收益与损失。

然而,技术的进步使得这个未被揭开的秘密变得更加接近。

地球物理勘测技术的运用使科学家们能够了解地宫内部的整体情况,初步勾画出可能存在的宫殿、通道和宝藏。

这些有限的科技手段虽然只揭露了表面,却唤起了人们对地宫内部更多细节的渴望。

展望未来,科学家们对于秦始皇陵地宫的研究将会不断深入。

他们将探索更先进的考古技术和设备,力图全面了解地宫内部的奥秘。

同时,他们也将承担起保护文物的责任,尽最大努力确保开挖过程中文物不受任何伤害。

陵墓背后,是古代历史的厚重。

开启秦始皇陵地宫,将带来文明的交融与碰撞,彰显中国古代文化的伟大。

人们对于地宫内宝藏的期待不仅仅是对历史的怀念,更是对未来的憧憬。

当地宫的门缓缓打开,迎接世人的惊叹和探索,定会再次唤起全人类对于千年古墓的热衷与敬畏。

尽管考古技术的不足和保护意识的提高成为秦始皇陵地宫未被挖掘的原因之一,但正是这份畏惧和谨慎,让这个宝藏箱的价值显得更加珍贵而神秘。

未来,人们期待着科学家们的发现和探索,期待着地宫内部隐藏的宝藏将会给世界带来怎样的震撼和惊喜。

让我们一同期待,秦始皇陵地宫的宝藏终将闪耀于世界,为历史增添新的篇章。

随着考古技术的日新月异,我们或许有望在未来能够更深入地揭开秦始皇陵地宫的神秘面纱。

然而,在进行开挖的过程中,我们必须综合考虑各种因素,包括文物保护、历史价值和文化尊重等等。

我们必须确保我们的行动不会对陵墓造成不可逆的损害,尊重这座古墓的历史地位和文化遗产的价值。

秦始皇陵地宫作为古代中国历史文化的珍贵遗产,承载着丰富而珍贵的历史信息和文化价值。

这座陵墓承载着秦始皇的丰功伟业,以及千千万万劳动人民的辛勤汗水。

这里曾经是中国历史上最强大的帝国的核心,是一个伟大国家的象征。

在这座陵墓内,隐藏着无数的宝藏与谜团,等待着勇敢的考古学家来解开。

然而,2000多年来,秦始皇陵地宫一直无人敢挖掘。

这背后既有对传统和文化的尊重,也有对地宫内部神秘性的敬畏之情。

人们深知这个古老的陵墓是一个存在于历史中的独特存在,它拥有着无法衡量的文化价值和历史意义。

因此,在任何时候揭开它的面纱都需要慎之又慎,以免对这一文化遗产造成不可挽回的破坏。

然而,随着科技的进步和人们对文物保护的重视,或许有望揭开秦始皇陵地宫的神秘面纱,让世人更深入地了解这千古之谜。

新的考古技术,如非接触式的激光扫描和虚拟现实技术,使得我们可以在不直接开挖的情况下,对地宫进行未曾有过的观察和研究。

这为我们提供了一个更安全、更有效地探索地宫的途径,保护陵墓的同时,也让我们更好地了解古代文明的辉煌。

然而,除了科技的进步外,我们还需要关注公众对这一文化遗产的情感和看法。

秦始皇陵地宫对于中国人民来说,是一段历史的缩影,是一种民族精神和文化的象征。

因此,在开展相关研究和挖掘的过程中,我们需要妥善处理与公众的关系,尊重他们的情感和意见,以求得一个平衡。

在未来的岁月里,希望我们能够以更加谨慎和细致的态度,来探索秦始皇陵地宫。

让我们用科技和智慧,走近这座古老的陵墓,揭开它的神秘面纱,并将其珍宝和故事带给世人。

让我们以对历史文化的尊重和对未来世代的承诺,成为守护者和传承者,让秦始皇陵地宫的光芒照耀千秋万代。

然而,让我们回到现如今的时代,科技与文明的进步为我们揭开了许多古老的谜团,提供了前所未有的机会去探索秦始皇陵地宫的奥秘。

人们开始运用更先进的技术,如激光扫描、地质勘探和遥感测绘,以期发掘这个神秘的地下宫殿。

这项困扰世人的谜题也将逐渐揭开,让我们有机会目睹秦始皇陵地宫的真面目。

当然,对于秦始皇陵的挖掘,我们需要保持敬畏之心。

先人们留下的文化传统与价值应该得到尊重,我们应该谨慎而审慎地进行研究和发掘。

我们应该以学术的眼光去看待秦始皇陵地宫的发现,用我们的智慧和科技来揭示历史真相。

秦始皇陵地宫内部的秘密将是一段新的历史篇章。

这座世界奇迹的探索将吸引无数目光,引发全球的关注。

当我们逐渐解开这个谜团,当我们终于进入秦始皇陵地宫的时候,那个被时间掩埋的古代宫殿和华丽陪葬品将会重新展现在世人眼前。

这将是一个震撼人心的时刻,一次历史与现代交融的见证。

不仅仅是考古学家和历史爱好者,每个人都将被这个神秘的地下宫殿所感召,受到其雄伟壮观的建筑和丰富文化遗产的震撼。

2000多年前,在中国的历史舞台上崛起的秦始皇,留下了一个极为辉煌的陵墓。

它的存在使世人为之惊叹,同时也引发了无数的猜测和探索。

现在,我们正站在一个全新的起点上,面对着秦始皇陵地宫的挖掘与发掘。

这将是一次让人心潮澎湃的历史之旅,一个唤醒沉睡了2000多年的文明的奇迹。

让我们一同期待,见证这段历史的又一壮举

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。