三星堆:这是震撼世界的谜

在历史留给我们的诸多谜题中

它可能是最难解的一个

中国西南,成都平原平坦而肥沃

这里有一个并不大的县级市——广汉

由西北到东南

鸭子河静静流淌过这座小城

河水看似波澜不惊

却从未停止向前

就在河的南岸

地上,是如今的树木、飞鸟、人烟

是平淡而熟悉

地下,则是曾经的生活、劳作、祭祀

是令人惊叹的不可思议

它就是那个震撼世界的谜

它是三星堆

谜

与它们相对时

很多人都会心生恍惚:

面前的种种

究竟是我们自己的历历过往

还是浩瀚宇宙中另一颗星球投下的影子

的确

它们实在和我们太不一样了

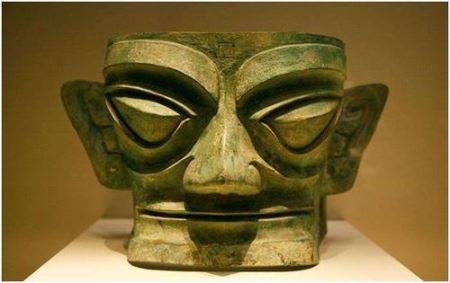

青铜铸就的这些人像

有着突出的眼睛,薄薄的嘴唇

无论是圆顶、平顶还是佩戴金面

看起来都真的仿佛是 外星人”

它们的面目如此

身形又是什么样子?

高达2.62米的青铜大立人

给出了一种答案的可能

它典重庄严的形象

似乎是一个神威赫赫的大人物正在作法

在这里

大”从来不是一种想象

青铜面具宽可达1.38米

青铜神树更高达3.95米

而令人叹为观止的是

小”也能被处理得如此游刃有余

直径仅2.3厘米的金杖上

鸟飞鱼游,宛然在目

打开泥土的瞬间

见证时光倒流

这些被深深埋藏起来的秘密重见天日

是在1929年

秘

故事的开始很偶然

那一年

一个名叫燕道诚的农民去淘沟

锄头下去

却意外发现了一坑玉石器

其后的发掘断断续续

真正石破天惊、轰动世界的时刻

出现在1986年

酷热的夏天里

两大祭祀坑相继出土了

青铜面具、青铜立人、金杖等国宝级文物

这是真正的

沉睡数千年,一醒惊天下”

三星堆二号祭祀坑(资料照片),新华社发(四川省文物局供图)

我们熟悉的三星堆”这个称呼

因地形得名

三个起伏相连的黄土堆

和遗址北面新月状的月亮湾台地

形成了三星伴月”景观

三星堆遗址区鸟瞰

三星堆遗址

分布面积12平方公里

距今已有5000至3000年历史

是迄今在西南地区发现的

范围最大、延续时间最长、文化内涵最丰富的

古城、古国、古蜀文化遗址

古蜀先民上千年间的生活点滴

在光阴的变换中

铺陈成了大地里错落的印记

昔日的一切恢弘与微末

都成为了它迷人魅力的一部分

迷

在形容这种独特的美时

我们的语言可能是匮乏的

光怪陆离、奇异诡谲……

比起这样非凡的想象力与创造力

词语的分量似乎都轻了

没有相关文献记载

目前也没有发现任何文字

我们还不知道那些人像的身份

也还不知道很多器物的用途

但强大的艺术震撼力

足以让我们心醉

被誉为

20世纪人类最伟大的考古发现之一”

三星堆遗址

是中华文明满天星斗”中

最神秘的那颗星辰

因为好奇

我们对于神秘的探寻从未止步

但更有一些其他的力量促使我们前行

那是超越语言文字的一种传递

是发源于血脉的遥相呼应:

在脚下的这片土地上

他们曾经活过、创造过

我们正在传承、延续、发展

历史文化遗产不仅生动述说着过去

也深刻影响着当下和未来

”

2020年

考古工作者

重启对三星堆遗址的深入调查、勘探与发掘

新发现6个坑

这一次

三星堆又将带给我们怎样的惊喜

就在今天

三星堆遗址考古重大发现揭晓

让我们拭目以待!

来源:新华网(部分内容来源:三星堆博物馆官网、三星堆博物馆微信公众号等)

监制:刘洪 张立红

作者:董静雪

校对:刘怡然

来源: 新华网

什么是生肖,他和属相有什么关系

生肖与属相之间实际上是同义关系,即每一个生肖都对应一个属相,反之亦然。

生肖的起源与意义 生肖的起源可以追溯到先秦时期,据考古发现,湖北云梦睡虎地和甘肃天水放马滩出土的秦简中已有比较完整的生肖系统存在。

生肖是十二地支的形象化代表,即子(鼠)、丑(牛)、寅(虎)、卯(兔)、辰(龙)、巳(蛇)、午(马)、未(羊)、申(猴)、酉(鸡)、戌(狗)、亥(猪)。

这些生肖动物的选择可能与古代的图腾崇拜、星宿信仰以及动物的特性有关。

生肖作为悠久的民俗文化符号,在中国及汉字文化圈地区有着广泛的影响。

它不仅体现在个人的出生年份上,还深深融入了人们的日常生活和民俗文化中,如婚配、庙会祈祷、本命年等。

此外,生肖还成为了艺术创作的重要主题,历代留下了大量描绘生肖形象和象征意义的诗歌、春联、绘画、书画和民间工艺作品。

生肖与属相的关系 生肖与属相在本质上是一致的,都是用来表示一个人出生年份的符号。

在中国传统文化中,人们常以生肖或属相来推算个人的命运、性格以及与其他人的关系等。

例如,根据生肖相生相克的理论,人们可以了解不同生肖之间的相互作用关系,从而在人际交往中更加和谐地相处。

同时,生肖也成为了人们表达祝福和期望的一种方式。

在春节期间,人们常以生肖为主题制作各种装饰品、贺卡等,以此来表达对亲朋好友的美好祝愿。

而在本命年,人们则会更加关注自己的运势和健康状况,并采取一些措施来化解不利因素,如穿红内衣、佩戴生肖饰品等。

综上所述,生肖与属相是同义关系,都是中国传统文化中用来表示出生年份的符号。

它们承载着丰富的文化内涵和民俗意义,深深影响着人们的日常生活和思想观念。

有趣知识——“咏春拳”的来历

它以实用、高效著称,是一种注重实战的拳法。

咏春拳的技术特点为中线原则、速度至上、软硬兼备、经济节力、迅速制胜等。

咏春拳的起源有多种说法,其中最广为流传的说法是明末清初的传奇人物五枚大师(又称五梅大师,即禅师少林寺的传人)与少林寺的少林拳法有关。

据说在清朝初年,由于政治动荡,清朝政府对少林寺进行了打压。

五枚大师在此期间逃离少林寺,隐居于岭南地区(今广东、广西一带)。

五枚大师在隐居期间,为了传承少林拳法,对其进行了改良,创立了一种更为简洁、实用的拳法。

这便是咏春拳的雏形。

咏春拳在清末民初时期得到了快速的发展。

它的传承者,如叶问、黄淳樑等人在当时的武林中声名显赫。

特别是叶问,他将咏春拳推广至香港,为咏春拳在国际上的发展奠定了基础。

叶问的弟子李小龙(Bruce Lee)将咏春拳发扬光大,使其成为了国际知名的武术拳种。

咏春拳起源于明末清初,经过历代传承与发展,已成为世界范围内广受欢迎的一种武术拳法。

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。