三星堆之谜:你知道多少

古蜀人和古蜀文明,一直是考古学家们试图破解的千古谜团。

距今3000~5000年前的古代四川人来自哪些种群?他们的种族结构、人种构成究竟怎样?这些都是古蜀人留给

古蜀人和古蜀文明,一直是考古学家们试图破解的千古谜团。

距今3000~5000年前的古代四川人来自哪些种群?他们的种族结构、人种构成究竟怎样?

这些都是古蜀人留给我们的悬疑。

91年前四川发现三星堆遗址

近日,有消息称,成都市考古研究所的研究人员将运用DNA技术来分析出土的古蜀人人骨。

四川地区古代民族的种系和族属及其迁徙、分化、融合情况是否能够被探明?古蜀人之谜能否因此揭开?

三星堆

在遥远的历史上,成都平原究竟发生过多少传奇?早已为人所熟知的蚕丛纵目、鱼凫神化仙去、杜宇化鹃、开明复活等传说是否就是真实的古蜀历史?

长期以来,人们将信将疑。

整个古蜀历史,被蒙上了神秘的色彩。

考古发现,古蜀人有规律地周期性迁居。

究竟是什么迫使他们做出这样的选择?

在距今约3700年~4500年的新石器时代晚期,一支较为发达的新石器文化已经存在于成都平原,考古学界将其称为宝墩文化”。

居住在此的宝墩人,便是这里最早的拓荒者。

成都市文物考古研究所副所长、研究员江章华介绍,考古发现,宝墩时期的成都平原分布着许多大大小小的定居村落,其中,较大的村落还修筑了夯筑城墙。

然而令人费解的是,这些带有夯筑城墙的聚落,使用时间并不很长,都是有规律的周期性废弃。

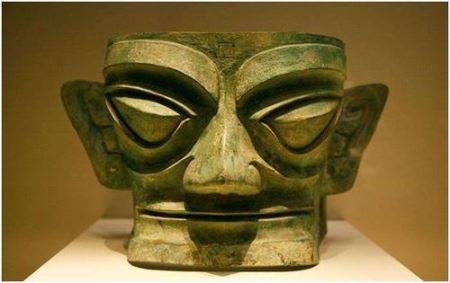

三星堆青铜大面具

究竟是什么迫使宝墩人不得不作出这样的选择?

在当时,最大的可能还是生存的需要。

”江章华分析认为:在大约800年中,宝墩人祖祖辈辈都沿袭了同一种生产方式。

从考古发现的生产工具看,几乎没有什么变化。

”在他们看来,这样的生产方式已经足以维持令他们心满意足的幸福生活,自然没有改变的迫切需要。

他们在力所能及的范围内砍伐森林,从事着简单的农业耕种。

然而,一段时间过后,土地也因消耗而变得贫瘠,当无法承载宝墩人的生活的时候,他们便不得不离别故土,另觅一块富饶之地,重建家园。

如果不是特别紧迫与特殊的原因,或许宝墩人将会继续着他们平静的日子。

然而,在距今3700年左右,情况发生了变化。

考古证实,一股外力冲破了这种沉寂,一个新的历史时期到来了。

”

距今3200年左右,盛极一时的三星堆文化发生突变,其衰落的原因困扰着考古学界。

据江章华介绍,所说的新的历史时期”,始于约3700年以前。

一支新的文化进入成都平原。

这被学术界普遍认为是夏文化。

成都平原的文化因此发生巨变,形成了三星堆文化。

我国考古史上最有影响的一次发现便发生在这里。

1986年夏天,震惊世界的两个埋藏坑被发现,出土文物近2000件之多,包括了各种金器、青铜器、玉器、象牙器等。

尽管学界对于两个坑的年代与性质尚存争议,然而,文物所折射出来的三星堆高度发达的文明已是不争的事实。

可是,距今3200年左右的商代晚期,生机盎然的三星堆文化发生突变,繁荣数百载的三星堆都城也一时化为废墟。

考古发现,具有典型的三星堆文化风格的陶器在此时开始消失,代之而来的是大量的尖底陶器。

圜底釜,用龟甲占卜的习俗也是三星堆没有的现象。

”江章华说。

究竟是什么导致了这一切?三星堆都城为何被废弃?是文化创新,是社会变革,还是政局变化?

江章华说,尖底杯等曾在商代早、中期大量流行于鄂西地区,是早期巴人所使用的典型陶器,而用龟甲占卜也是巴人的习俗。

据他介绍,三星堆文化最强盛时,东达鄂(湖北)西地区,不过中心仍然在成都平原,川东长江沿岸和鄂西地区的势力很弱。

此时的鄂西,一支以使用尖底杯和圜底釜为代表的文化发展壮大,他们盛行占卜,这就是早期的巴人。

渐渐地,巴人将三星堆的势力挤出了鄂西地区。

在三星堆文化末期,不知何故,巴人突然放弃了鄂西这块生长已久的故土,沿长江举族西迁,占据了川东……

三星堆后,古蜀国都邑迁往何方?金沙林遗址”的发现,使得答案浮出水面。

三星堆都城废弃后,古蜀国的都邑到底迁至何处?一直以来,考古人员被这一谜团深深困扰着。

2001年2月8日,中房集团成都房地产开发总公司金沙村下水道的施工现场,玉琮、玉璧、玉璋、玉戈、石人、金箔、青铜器和大量的象牙等文物的发现令考古人员激动不已。

这绝对不是一般性的聚落。

从已经出土的大量用于祭祀的礼器分析,只有古蜀的都邑才配得上。

”江章华说。

他介绍道,考古人员将这一遗址命名为金沙村遗址”,并对其开展了慎重的调查。

历时2年多的艰苦发掘,大量的前所未有的文物、遗迹被揭露出来。

遗址的规模更是超出人们的想象,目前能确认的就已超过4平方公里。

在这4平方公里的范围之内,分布着大大小小的不相连属的居住区、墓地以及中心的宗教祭祀活动区。

经研究人员推断,商代晚期至西周的古蜀都邑下落终于浮出水面。

船棺葬,是战国时期巴人和蜀人特有的葬俗。

揭开船棺葬,蜀国王室成员大多夭亡……

经历了三星堆、金沙的辉煌,历史进入了七雄争霸的战国时期。

大批这一时期的古蜀墓葬被考古工作者们发现了。

这一时期,最具有特征的葬具是船棺。

所谓船棺,即将整木先锯去约三分之一,然后雕凿成独木舟形,作为葬具,尸体及随葬品均装殓其中。

这种船棺一般都是竖穴土坑中单棺或双棺,长度多在5米左右。

1954年,这种独特的船棺最早被发现。

而后,在四川陆陆续续发现了大量这样的墓葬。

这是战国时期巴人和蜀人特有的一种葬俗。

迄今为止,所发现的最大规模的船棺葬是于2000年7月在四川省委在成都市商业街修建机关食堂时意外发现的。

这是战国早期蜀王家族的墓葬,墓坑有30.5米长,20.3米宽,在同一墓坑内放着30多具用楠木做成的棺木。

最长的一具有18.8米,大的船棺是用直径达1.5米左右,生长了上千年的楠木制成。

据介绍,在商业街船棺墓中,共出土了30余个个体的人骨,据初步鉴定,有男有女。

然而,让考古人员深感困惑的是,墓主人年龄普遍偏小,除了2位女性约35岁,2位男性在30岁左右外,其余大多在15~20岁之间,还有未成年者”。

蜀国王室成员,奈何会有如此多的夭亡?

什么是生肖,他和属相有什么关系

生肖与属相之间实际上是同义关系,即每一个生肖都对应一个属相,反之亦然。

生肖的起源与意义 生肖的起源可以追溯到先秦时期,据考古发现,湖北云梦睡虎地和甘肃天水放马滩出土的秦简中已有比较完整的生肖系统存在。

生肖是十二地支的形象化代表,即子(鼠)、丑(牛)、寅(虎)、卯(兔)、辰(龙)、巳(蛇)、午(马)、未(羊)、申(猴)、酉(鸡)、戌(狗)、亥(猪)。

这些生肖动物的选择可能与古代的图腾崇拜、星宿信仰以及动物的特性有关。

生肖作为悠久的民俗文化符号,在中国及汉字文化圈地区有着广泛的影响。

它不仅体现在个人的出生年份上,还深深融入了人们的日常生活和民俗文化中,如婚配、庙会祈祷、本命年等。

此外,生肖还成为了艺术创作的重要主题,历代留下了大量描绘生肖形象和象征意义的诗歌、春联、绘画、书画和民间工艺作品。

生肖与属相的关系 生肖与属相在本质上是一致的,都是用来表示一个人出生年份的符号。

在中国传统文化中,人们常以生肖或属相来推算个人的命运、性格以及与其他人的关系等。

例如,根据生肖相生相克的理论,人们可以了解不同生肖之间的相互作用关系,从而在人际交往中更加和谐地相处。

同时,生肖也成为了人们表达祝福和期望的一种方式。

在春节期间,人们常以生肖为主题制作各种装饰品、贺卡等,以此来表达对亲朋好友的美好祝愿。

而在本命年,人们则会更加关注自己的运势和健康状况,并采取一些措施来化解不利因素,如穿红内衣、佩戴生肖饰品等。

综上所述,生肖与属相是同义关系,都是中国传统文化中用来表示出生年份的符号。

它们承载着丰富的文化内涵和民俗意义,深深影响着人们的日常生活和思想观念。

圆明园的文物去哪了

据国家文物局教授、高级工程师罗哲文先生介绍,从国宝流失的数量上讲,据不完全统计,在全球47个国家的218个博物馆中。

中国文物就有163万件,而该数目充其量也中人相当于在世界所有私人手中收藏的中国文物的十分之一。

南京艺术学院林树中教授经过十多年的实地考察和文献查考后认为,中国仅流失海外的名画就达30000件以上。

这些流散在世界各地的中国文物,或者在博物馆、美术馆、学校图书馆,或者在私人收藏家手中。

英2)雨果对圆明园的评价是什么共计三点。

1、世界奇迹 ;2、幻想某种规模巨典范 ;3、亚洲文明剪影。

雨果在《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》中评价过圆明园,原文如下:在世界的某个角落,有一个世界奇迹,这个奇迹叫圆明园。

艺术有两种起源,一是理想,理想产生欧洲艺术;一是幻想,幻想产生东方艺术。

圆明园在幻想艺术中的地位,和帕台农神庙在理想艺术中的地位相同。

这便是一个几乎是超人民族的想象力所能产生的成就。

这不是一件稀有的、独一无二的作品,如同帕台农神庙那样;如果幻想能有典范的话,这是幻想的某种规模巨大的典范。

3)圆明园的十二生肖到2012年为止牛首、猴首、虎首、猪首、和马首铜像已回归中国,收藏在保利艺术博物馆;2013年4月26日,法国皮诺家族在北京宣布将向中方无偿捐赠流失海外的圆明园十二大水法中的青铜鼠首和兔首。

此次捐赠的鼠首、兔首,为北京圆明园流失的十二生肖青铜像中的两件。

目前,圆明园十二大水法中的十二大生肖兽首已经有8个回归中国,其中龙首目前在台湾保存完好,不过蛇首、鸡首、狗首、羊首则下落不明。

声明:本网站的主要内容来自于中国传统文化思想及东西方的民俗文化,并非严谨的科学研究成果。

仅供娱乐参考,请勿盲目迷信。

本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。

如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。